Les chinoiseries d’Isis de Turberville Needham par Spartakus FreeMann.

Turberville Needham et la controverse de Turin.

Durant mes recherches sur les alphabets à lunettes, je suis tombé sur une étrange affaire – un peu dans le ton des débats scientifiques sur l’alphabet de Glozel ou l’homme de Fenwick.

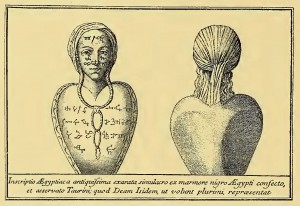

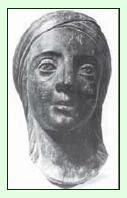

En 1761, John Needham, un prêtre et physicien anglais, découvrit un buste d’Isis, gravé de caractères a priori égyptiens, conservé à Turin dans le cabinet du roi de Sardaigne. Ce buste avait été « apporté de Rome à Venise du tems des Gots, avec la Table isiaque » (Lettre de Dutens à Needham). Après l’avoir étudié, ayant constaté que les caractères n’étaient pas franchement égyptiens, il se convainquit qu’il agissait en fait d’idéogrammes chinois. Cette découverte fut publiée sous la forme d’un petit livret en latin, De inscriptione quadam Ægyptiaca Taurini inventa et characteribus Ægyptiis (Rome, 1761), qui circula dans toute l’Europe et commença à diviser les savants de l’époque.

La Chine fille de l’Egypte ?

Pour comprendre la conviction de notre savant anglais, il faut revenir sur les travaux du père Athanasius Kircher (Oedipus aegyptiacus et Prodromus Coptus, chapitre III), pour qui la Chine était « alteram aegypti faciem » ; de Huet, dans son Histoire du commerce et de la navigation des anciens ; puis de Dortous de Mairan, auteur des Lettres de M. de Mairan, au R. P. Parrenin, missionnaire de la Compagnie de Jésus à Pékin. Contenant diverses Questions sur la Chine [avec des extraits des lettres du P. Parrenin], ces auteurs semblant être les premiers à avoir émis l’hypothèse que la Chine avait pu être une colonie égyptienne.

Les œuvres de Diodore de Sicile avaient en effet persuadés certains lecteurs que les dieux égyptiens n’avaient pas seulement apporté la civilisation aux riverains du Nil, mais qu’ils l’avaient répandu dans le monde entier. Ainsi, sur une colonne élevée à Osiris, on lisait, d’après Diodore de Sicile, l’inscription suivante, en caractères sacrés : « Je suis le roi Osiris, qui, à la tête d’une expédition, ai parcouru toute la terre jusqu’aux lieux inhabités des Indes et aux régions inclinées vers l’Ourse, jusqu’aux sources de l’Ister, et de là dans d’autres contrées jusqu’à l’Océan… Il n’y a pas un endroit de la terre que je n’aie visité, prodiguant à tous mes bienfaits » (Diodore, I, 13-20). Cette allusion à la civilisation du monde par le Dieu Osiris ne pourrait-elle être un symbole, une transposition mythologique de l’influence que des colons partis d’Égypte avaient pu exercer sur les peuples étrangers, jusqu’en Chine ?

Huet pensait que « si toute la Nation des Indiens & des Chinois n’est pas descendue des Egyptiens, elle l’est du moins en la plus grande partie » (Histoire du commerce). On retrouverait chez les chinois des traces significatives de leur origine et une grande conformité de leurs coutumes avec celles des Egyptiens, un double écriture hiéroglyphique & profane, et même des affinités entre leurs langues…

Cette hypothèse fut immédiatement combattue par le P. Parrenin dans une lettre du 18 septembre 1735 :

« Venons maintenant au parallèle des Egyptiens & des Chinois, fondé sur les mœurs & les coutumes des deux nations, que vous continuez de supposer d’une manière très-claire & très-plausible. Des traits si ressemblans et particuliers vous donnent, à ce que vous dites, du penchant à leur attribuer une commune origine. Je vous avouerai franchement, Monsieur, que toutes vos ressemblances me portent seulement à juger que ces deux anciens peuples ont puisé dans la même source, leurs coutumes, leurs sciences et leurs arts, sans que l’un soit un détachement ou une colonie de l’autre. Tout prêche l’antiquité à la Chine, & une antiquité si bien établie, qu’il n’est pas concevable que les Egyptiens, dans leurs commencemens, aient été en état de lever de grandes armées, de traverser des pays immenses, et de peupler un grand Royaume » (Parrenin in Lettres édifiantes et curieuses, tome 22, 1735).

M. de Guignes, de l’Académie des belles-lettres, reprit cette théorie pour son compte et la développa dans une brochure qui fit beaucoup de bruit (Mémoire dans lequel on prouve, que les Chinois sont une colonie égyptienne. Lu dans l’Assemblée publique de l’Académie Royale des Inscriptions & Belles-lettres, le 14 Novembre 1758). Selon lui, il ne faisait aucun doute que les hiéroglyphes chinois prenaient leur source dans ceux de l’Egypte :

« Il s’agit encore de dépouiller tous les caractères hiéroglyphiques et symboliques chinois, de les ranger par classes, de les rapprocher des hiéroglyphes et des symboles gravés sur les obélisques et sur les autres monuments d’Egypte » (Mémoire).

Selon de Guignes, l’étude des caractères chinois pourrait permettre le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens – rappelons qu’à cette époque, ceux-ci n’avaient pas encore été décryptés par Champollion grâce à la Pierre de Rosette.

« Le Mémoire que je publie, n’est que le précis de celui que j’ai lu à l’Académie, qui est beaucoup plus étendu ; dans lequel, après avoir examiné l’origine des Lettres Phéniciennes, Hébraïques, Ethiopiennes & Arabes, je prouve plus en détail que les caractères Chinois, ne sont que des espèces de Monogrammes formés de trois Lettres Phéniciennes; & que la lecture qui en résulte, produit des sons Phéniciens ou Egyptiens. J’y rapporte un grand nombre de preuves que je supprime dans ce précis. J’en ai trouvé depuis beaucoup d’autres qui font de la dernière évidence. Telles font les pronoms & les particules qui servent à distinguer le pluriel d’avec le singulier, & tout ce qui constitue la Grammaire Chinoise. Tous ces mots sont encore les mêmes que ceux qui sont employés dans la Langue Phénicienne & dans celle des Cophtes, qui est un débris de l’ancienne langue Egyptienne. Mais je réserve toutes ces preuves, soit pour les Mémoires de l’Académie, soit pour un Ouvrage particulier que je me propose de faire, & dans lequel après avoir donné les principes & comme le rudiment des caractères Chinois, regardés comme caractères Egyptiens, j’appliquerai toute l’histoire ancienne de la Chine à celle de l’Egypte. J’avoue que ce que je propose ici paraîtra singulier. C’est un sentiment que j’ai été forcé d’embrasser, convaincu par la nature des preuves qui se sont offertes en foule. Plusieurs sçavans ont dit avant moi, que les Chinois étoient une colonie d’Egyptiens. M. Huet en particulier, qui a proposé cette conjecture dans son Histoire du Commerce & de la Navigation des Anciens, a cru que les grandes conquêtes d’Osiris & de Sesostris avoient fait passer dans l’Inde & dans la Chine beaucoup d’Egyptiens. II s’est fondé fur une certaine conformité que l’on apperçoit entre les usages des Egyptiens & ceux des Chinois. Quelques sçavans Anglois également frappés de cette conformité, ont adopté le même sentiment; mais ils ont avancé en même temps que les Egyptiens venoient au contraire des Chinois, & que Noë, après le déluge, s’étoit retiré à la Chine, qui étoie devenue le berceau des arts & des sciences : mais toutes ces conjectures pour lesquelles on ne pouvoit apporter de preuves solides, étoient restées dans l’obscurité ».

« Je fus frappé tout-à-coup d’apercevoir une Figure (Chinoise) qui ressembloit à une Lettre Phénicienne. Je m’attachai uniquement à ce rapport : je le suivis & je fus étonné de la foule de preuves qui se présentoient à moi… Je fus alors convaincu que les Caractères, les Lois et la forme du Gouvernement, le Souverain, les Minières mimes qui gouvernoient sous lui, & l’Empire entier étoit Egyptien ; et que toute l’ancienne Histoire de la Chine n’étoit autre chose que l’Histoire d’Egypte qu’on a mise à la tête de celle de la Chine… Je trouvai encore les Caractères qui ont donné naissance à ceux des Hébreux, des Arabes, des Syriens, des Ethyopiens et des Phéniciens : c’est-à-dire, les premiers Caractères du Monde, & une grande partie de la Langue Phénicienne » (Mémoire dans lequel on prouve, que les Chinois sont une colonie égyptienne).

Des Hauterayes y répondit. De Guignes défendit de nouveau sa thèse dans Réponse de M. de Guignes, aux Doutes proposés par M. Deshauterayes, sur la Dissertation qui a pour titre : Mémoire dans lequel on prouve que les Chinois sont une Colonie Egyptienne (A Paris, Chez Michel Lambert), mais sans grand succès.

La Statue d’Isis de Turin.

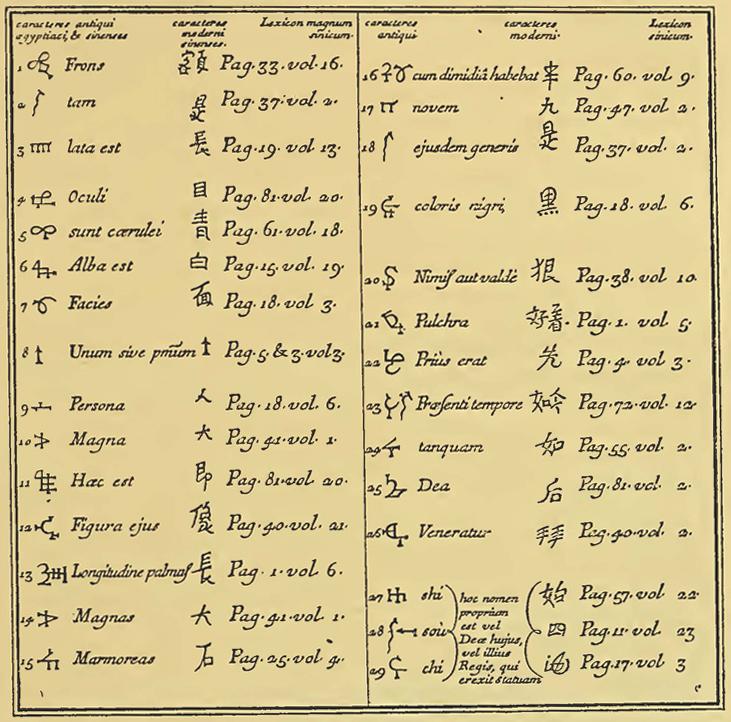

Needham, instruit des connaissances de son temps, avait étudié le système de M. de Guignes ; il demanda à un Chinois, garde de la bibliothèque du Vatican, d’examiner les caractères du buste de Turin et de vérifier si, par hasard, ils ne se trouvaient pas dans le dictionnaire chinois imprimé à Pékin sous le règne de Kang-hi et dont s’était servi M. de Guignes. Sur la vingtaine de caractères présents sur le buste, un certain nombre, que le Chinois traduisit pour lui en latin, s’y retrouvait, ce qui acheva de le convaincre :

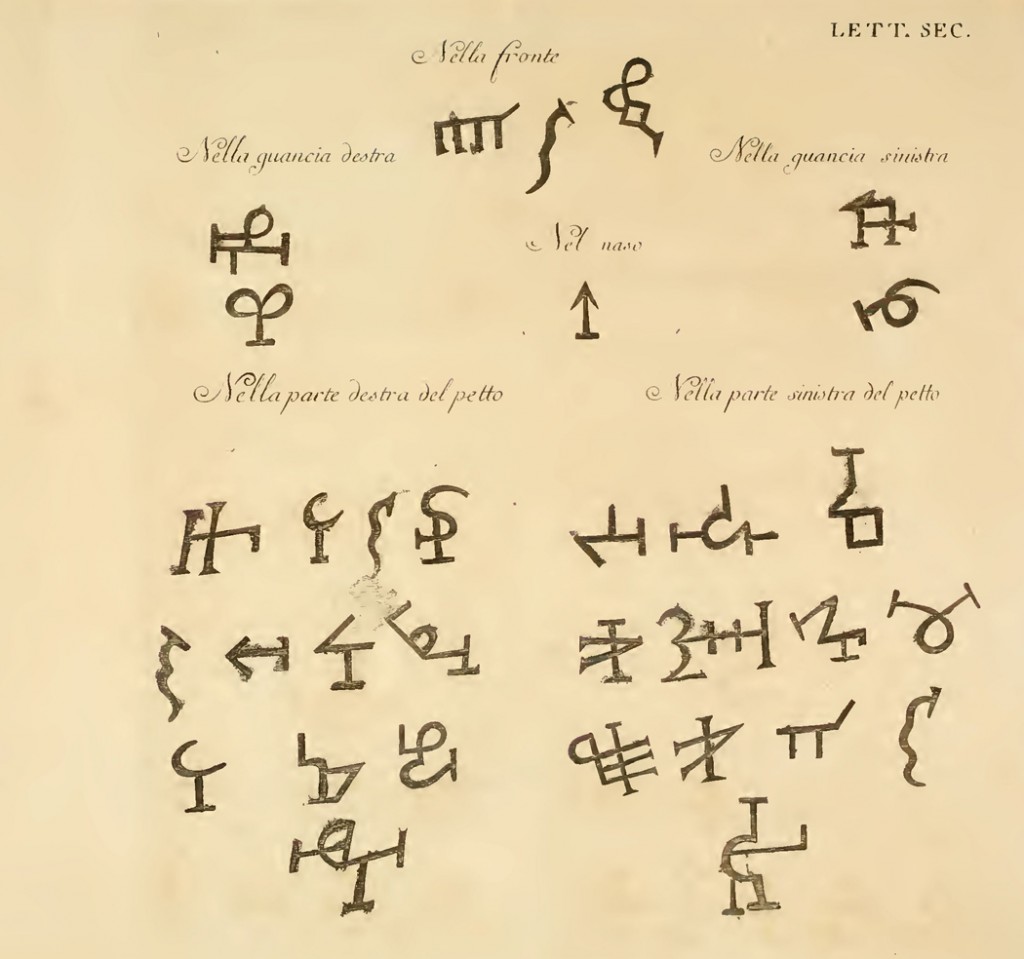

« Etant à Turin en 1761, j’examinai, avec beaucoup d’attention, certaines pièces Egyptiennes qui s’y conservent dans le riche Cabinet de S. M. le Roi de Sardaigne. Il me vint alors à l’esprit d’avoir une esquisse d’un ancien Buste d’Isis, portant sur le front, sur les joues, & sur la poitrine, plusieurs caractères inconnus. Je crus entrevoir dans ces caractères une ressemblance très-sensible, tant pour la forme, que pour la disposition, avec les Caractères Chinois, & j’eus soin d’en faire tirer une copie fidèle (voyez la planche première à la fin de l’Avis préliminaire.) M. Alberti, Professeur à l’Académie Royale des Fortifications & très-habile Dessinateur, voulut bien, à ma réquisition, faire une esquisse du Buste, que l’on avoit jusqu’alors reconnu pour être celui de la Déesse Isis, & une copie des Caractères qui y sont inscrits.

Cette même année, étant arrivé à Rome, j’employai aussitôt un Chinois, né à Pékin & attaché à la Bibliothèque du Vatican, à rechercher si les Caractères inscrits sur ce Buste étoient connus dans sa Patrie, & s’il n’y avoit pas moyen de le prouver par les différens Dictionnaires Chinois, qui se trouvent dans cette riche Bibliothèque. Pendant cette recherche, je m’appliquai de mon côté, avec une assiduité constante, à copier moi-même & à faire copier par mes amis, un grand nombre de différens Caractères qui se trouvent à Rome sur des Obélisques & autres monumens indubitables d’Egypte; afin de fournir nouvelle matière de travail à l’interprête Chinois, en cas que nos premières recherches sur les Caractères d’Egypte eussent été heureuses, & de prévenir les doutes qu’on auroit pu former contre l’antiquité ou la vraie origine du Buste ; en accumulant des preuves nullement équivoques, tirées des autres monumens incontestables du Pays. Le certificat suivant, qui me fut donné par tout ce qu’il y avoit alors de plus distingué parmi les étrangers & les Savans à Rome, contient le résultat de nos recherches après plusieurs mois de travail. J’en conserve encore l’original, qui a été vu par presque tous nos gens de Lettres de la ville de Londres ».

M. Bartoli, le conservateur des antiquités de Turin, jeta des soupçons sur l’origine et la datation du buste et se refusa à reconnaître que les caractères du buste de Turin se retrouvaient dans le dictionnaire chinois conservé au Vatican. Son jugement fut sans appel, le monument de Turin n’avait rien de chinois : « ou je suis bien trompé, dit-il, qui les comparera (les caractères chinois) avec les symboles de l’Isis, y trouvera autant de différence qu’entre une page d’arabe et une de tartare ». Il en communiqua la description à des Chinois qui abondèrent dans son sens : jamais ils n’avaient vu une écriture qui ressemblât de près ou de loin à ces caractères. Finalement, il fait observer à Needham que la plupart des ressemblances qu’il croyait avoir découvertes étaient l’effet du pur hasard et fustigea son ignorance presque totale de la langue et de l’écriture chinoise.

Needham répondit par quelques communications aux Belles-lettres, continuant de défendre son hypothèse et ses découvertes. Il envoya son travail aux Missionnaires de Pékin. Le père Cibot fut chargé d’étudier la question ; la réponse qu’il reçut fut loin d’être aussi intransigeante que celle de sinologues (comme, par exemple l’abbé Grosier). Elle est même assez conciliante et apporte de l’eau au moulin de l’origine égyptienne des Chinois :

« Je suppose, disait-il, comme un fait qu’il serait difficile de nier, que les Chinois subsistoient en corps de nation dès les temps des grandes émigrations qui suivirent la confusion des langues. L’antiquité des Égyptiens date de la même époque ; par là il est naturel de croire que ces deux grands peuples ont quitté à peu près en même temps les plaines de Sennaar, l’un pour venir au fond de l’Asie orientale, l’autre pour aller habiter ces vastes campagnes de l’Afrique qu’arrose le Nil. Si les savants vouloient décider quand a commencé l’écriture, soit avant, soit après la dispersion des enfants de Noé, ils trancheroient bien des difficultés ; en effet, si elle est postérieure à cette séparation des grandes familles qui ont repeuplé l’univers, si chaque nation a inventé la sienne, les Chinois n’auront plus rien de commun avec les Égyptiens, et il seroit inutile de chercher à expliquer les hiéroglyphes des uns par les caractères des autres, vu surtout qu’ils habitoient des climats si éloignés et qu’on n’a pas le moindre indice qu’il y ait eu aucun commerce entre ces deux grands peuples, dans les temps si reculés des obélisques de Thèbes et d’Héliopolis. Dans la supposition, au contraire, que les lettres aient été inventées avant le déluge et conservées par les enfants de Noé à leurs descendants, il est croyable que les Chinois et les Égyptiens ayant puisé à la même source, il doit y avoir eu longtemps bien de la ressemblance entre la manière d’écrire des uns et des autres. Cette seconde supposition a bien des avantages sur l’autre du côté de la probabilité et de la vraisemblance et on en conclut fort bien qu’en comparant aujourd’hui les hiéroglyphes d’Égypte avec les caractères chinois, on peut espérer d’expliquer les uns par les autres ».

Cibot, Mémoires, page 278

Les « hiéroglyphes » chinois…

Venons-en à présent à l’examen de ces caractères chinois dans lesquels Needham a voulu voir une origine égyptienne.

Voici le détail des caractères, leur correspondance livrée par Needham avec les caractères chinois et leur traduction :

Bartoli a lui-même réalisé une esquisse des caractères qu’il a présenté dans sa Lettera prima où il exposait ses critiques à l’encontre de Needham :

Il est évident, même pour l’amateur que nous sommes, que ces caractères ne peuvent que difficilement s’apparenter au chinois, ou même à l’écriture hiéroglyphique de l’ancienne Egypte.

Sir W. Jones fait référence aux caractères présents sur le buste d’Isis de Turin dans l’Asiatic Researches, ii, 373 : « Comme pour la table et le buste d’Isis, ils semblent aujourd’hui laissés pour des faux ; mais même s’ils s’avéraient indubitablement véritables, ils n’apporteraient rien, car les lettres sur ce buste ont été tracées de manière alphabétique ; et le graveur des lettres (si elles furent gravées en Europe) fut particulièrement chanceux, car deux ou trois d’entre elles sont exactement identiques à ceux d’un pilier de métal situé en Indes » (ajoutons que parmi les figures sur le côté gauche de la poitrine, on trouve la première lettre de l’alphabet phénicien représenté deux fois) ».

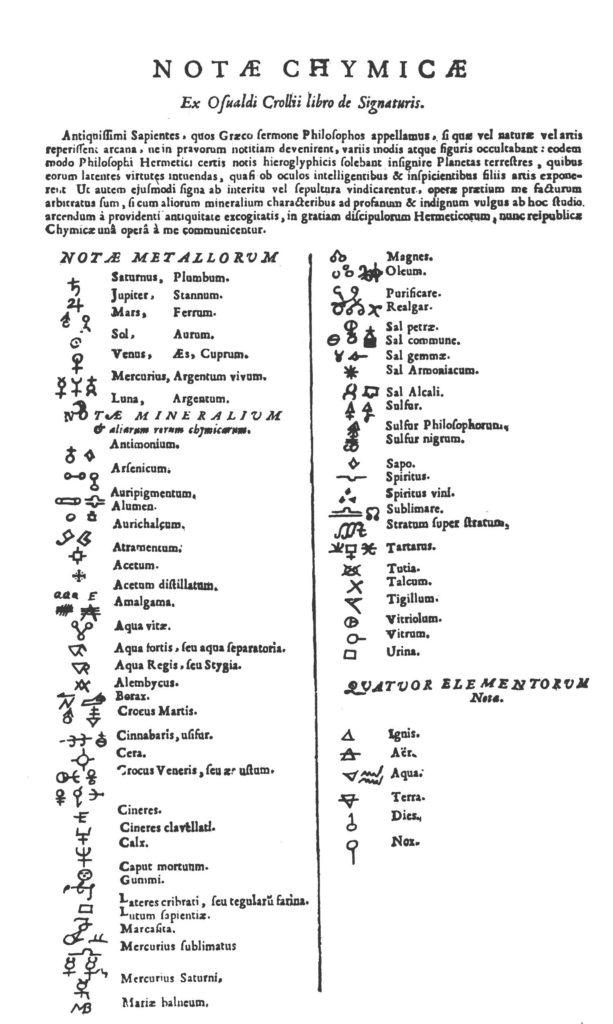

Simonia Assemani, l’un des spécialistes de l’Orient et auteur de la Bibliotheca Orientalis, réfuta leur origine chinoise, de même qu’égyptienne, et conclut définitivement : « il demeure donc que les caractères du buste de Turin sont des signes astronomiques modernes représentant les sept planètes ou les douze signes du Zodiac – tirés de divers manuscrits et consignés par Du Cange à la fin de son Gloss. Med. Et Infim. Graecitatis et par Montfaucon dans sa Paleographia Graeca (p. 289, 289, 376) – et des signes magiques ». Nous donnons ici quelques extraits de ces passages cités.

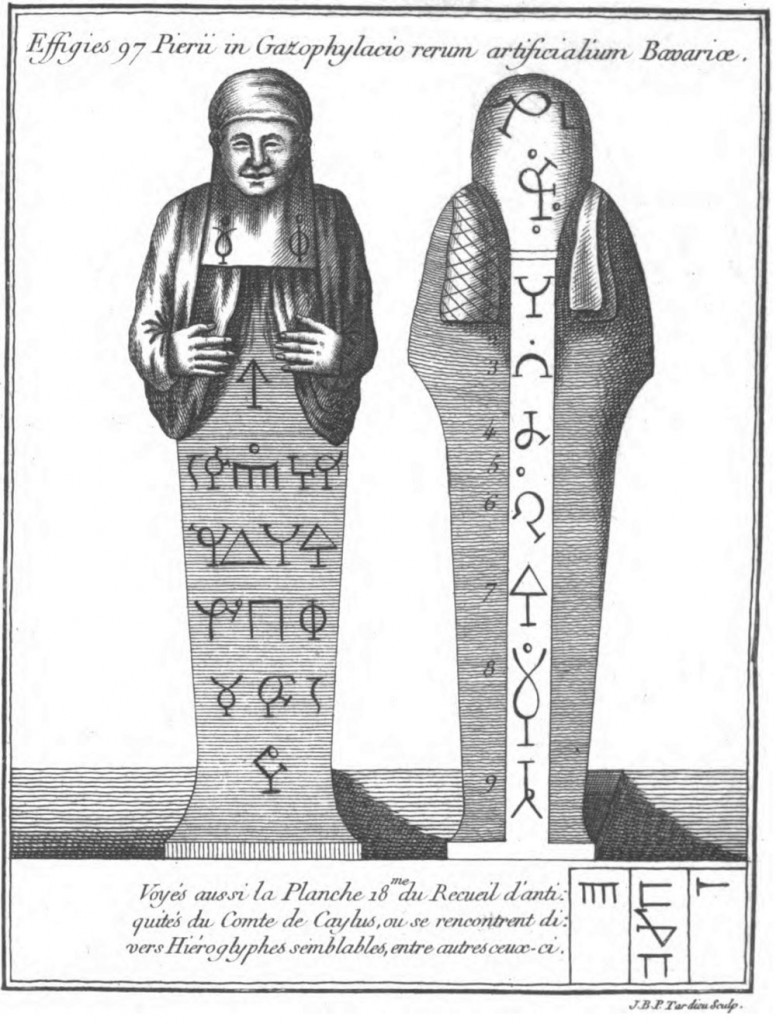

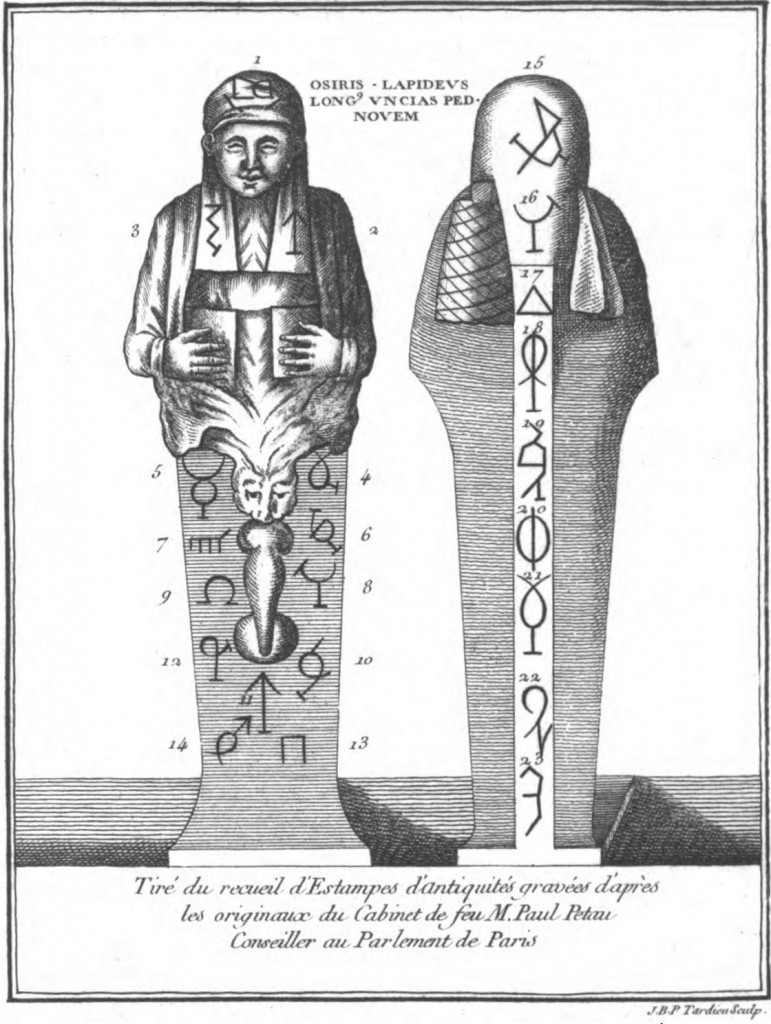

Notons enfin qu’à la même époque d’autres exemples – non de bustes mais de statues en pieds – avaient été recensés par le comte de Caylus dans son Recueil d’antiquités et par Paul Pétau dans son Recueil d’estampes d’antiquités. Poinsinet de Sivry, dans ses Nouvelles recherches sur la science des médailles, inscriptions et hiéroglyphes antiques, abonde dans le sens de Needham, en justifiant l’authenticité des caractères par leur ressemblance avec ceux des recueils cités ci-avant.

Supercherie ?

« Je crois donc que cette tête, faite d’une pierre molle du genre des ardoises, nommée Bardiglio, doit être regardée comme une supercherie » (Johann Joachim Winckelmann, Gottfried Sellius, Histoire De L’Art Chez Les Anciens).

M. Montaigu rapporta au marquis Guasco, qu’on lui avait assuré que cette tête, supposée d’Isis, était faite d’une pierre noirâtre qu’on trouve en Piémont (Voir De l’usage des statues, page 296).

Antoine Court de Gébelin entra dans la controverse dans son Monde Primitif, puis par le biais d’une lettre en réponse à une attaque anonyme contre son ouvrage : « Les recherches sur les Lettres Phéniciennes parurent. M. de Guignes se proposoit alors de travailler sur la maniere dont les Lettres Alphabétiques avoient pu être formées. Il avoit devant lui l’Alphabet des Lettres Phéniciennes. Pour se délasser, il s’avise de jeter les yeux sur un Dictionnaire Chinois qui contient la forme des Caractères antiques. C’est dans cet heureux moment de délassement que la ressemblance d’une seule Figure Chinoise, à une seule Lettre Phénicienne, devient pour M. de Guignes la démonstration la plus satisfaisante et la plus lumineuse d’une foule de vérités ».

« Les Chinois ont deux sortes de caractères, les anciens et les modernes, qui viennent à la vérité des premiers, mais qui ont éprouvé de grandes altérations. Les uns et les autres se trouvent confondus dans les dictionnaires des Chinois, et il faut savoir la langue pour les distinguer. Les caractères modernes sont à peu près du temps de Jésus-Christ, et comme la communication des deux peuples est fort antérieure à cette époque, c’est manquer le but que de rapprocher les hiéroglyphes égyptiens des caractères modernes des Chinois, et voilà le procédé ordinaire de M. Needham. Le hasard l’a fait quelquefois tomber sur un caractère ancien, et souvent déjà recueilli par M. de Guignes; mais le plus souvent il se sert des caractères nouveaux, et de là ne peuvent résulter que des parallèles malheureux et des conséquences erronées. Les carrés , les cercles, les triangles, les lignes droites, toutes les figures simples pourront se rencontrer également sur les obélisques et parmi les caractères modernes des Chinois, sans qu’on en puisse rien conclure, parce que ces figures se présentent partout. M. Needham se retranche sur les hiéroglyphes composés, et il prétend qu’ils doivent servir de pièces de comparaison toutes les fois qu’on les voit dans les monumens des Égyptiens et des Chinois. Cela peut arriver, sans doute; mais il peut se faire aussi qu’un hiéroglyphe chinois, à force de s’altérer et de se corrompre, parvienne à ressembler à un hiéroglyphe égyptien.

Les caractères dont le buste est couvert ne se trouvant que sur ce monument, on ne peut les attribuer aux anciens Egyptiens qu’après que M. Needham nous les aura montrés dans le dictionnaire chinois (Tching-tsee-Tong) »

(Lettres de J.J. Barthelemy au comte de Saluces, 1823).

Grimm, dans sa célèbre Correspondance avec Diderot, accable de sarcasmes les tenants de l’origine égyptienne des idéogrammes chinois : Huet, de Guignes, Needham et de Mairan.

Voltaire lui-même entra dans la danse et conclut lapidairement que : « il n’y a pas plus de parenté entre les Chinois et les Égyptiens qu’entre les Allemands et les Hurons ; que, s’il y a quelque analogie entre la religion de l’Inde et celle de l’Egypte, il se pourrait bien que les prêtres des deux peuples eussent été également ridicules, sans rien imiter les uns des autres » (Fragments historiques sur l’Inde, art. VI et XXXV).

« Cette puérile idée que les Égyptiens allèrent enseigner aux Chinois à lire et à écrire vient de se renouveler encore ; et par qui? par ce même jésuite Needham qui croyait avoir fait des anguilles avec du jus de mouton et du seigle ergoté. Il induisit en erreur de grands philosophes ; ceux-ci trouvèrent, par leurs calculs, que si de mauvais seigle produisait des anguilles, de beau froment produirait infailliblement des hommes.

Le jésuite Needham, qui connaît tous les dialectes égyptiens et chinois comme il connaît la nature, vient de faire encore un petit livre pour répéter que les Chinois descendent des Égyptiens comme les Persans descendent de Persée, les Français de Francus, et les Bretons de Britannicus.

Après tout, ces inepties, qui dans notre siècle sont parvenues au dernier excès, ne font aucun mal à la société. »

(Fragments historiques sur l’Inde, art. VI et XXXV).

De Pauw écrivit ses Recherches philosophiques sur les Égyptiens et les Chinois afin de réfuter également le paradoxe de l’origine égyptienne des Chinois (Préface, p. 14 et suiv.) :

« Quant à la communication, écrit-il, qu’on suppose avoir existé entre la Chine et l’Égypte, on se convaincra par la lecture de cet ouvrage que jamais supposition ne fut moins fondée ».

Le cardinal Albani à qui l’on montra une partie du buste, donna son avis : « je confirme que je ne peux trouver dans le buste de Turin, ni la confirmation des caractéristiques propres aux têtes égyptiennes, ni du style de leurs sculpteurs, ces deux points différant totalement des monuments et des statues d’Egypte ; et, selon le dessin qui m’a été envoyé, je ne peux voir dans ce buste quelque chose d’égyptien. Je tiens les caractères pour ce qu’ils sont : ils me semblent de nature magique comme ceux que l’on trouve sur certaines pierres portant le nom d’Abrasax ».

Le caractère égyptien du buste lui-même sera finalement remis en cause par des savants comme Winkleman : « Il existe une troisième sorte de figures, généralement appelées égyptiennes, et qui ne sont rien d’autres que des imitations de l’antique Egypte… Le buste de Turin ne peut être rattaché à l’une de ces trois classes de figures. Pour ma part, j’estime qu’il s’agit d’une imposture moderne ».

Au début du 19e siècle, l’« affaire de Turin » s’éteignit d’elle-même après la mort de Needham. Champollion aura l’occasion, lors d’une visite dans le musée des antiquités de la ville, d’examiner le buste d’Isis :

« Le hasard me fit rencontrer un employé du Musée : j’acceptai son offre et je visitai cette collection. Je saluai une ancienne connaissance, la Table Isiaque, et ne trouvai dans les morceaux Égyptiens que des drogues, telles que le fameux buste d’Isis couvert de caractères chinois, — celui sur lequel le chevalier Needham a publié un in-4° que nous avons. J’y ai copié un scarabée curieux, portant une légende de Ramsès le Grand, chéri de Phtah et de Thoth » (Lettres de Champollion le Jeune, Turin, 8 juin 1824).

Conclusions ?

Nous avons essayé de retrouver ce buste, en vain. Il semble encore demeurer à ce jour au Musée des antiquités égyptiennes de Turin, mais il s’avère que seule la tête subsiste, ainsi que cela apparaît sur la seule photo moderne que nous ayons pu découvrir.

Il est considéré comme un faux manifeste du 16e ou du 17e siècle et c’est probablement le cas, mais cela n’a, semblerait-il, jamais été prouvé ; par contre les sinologues et égyptologues du 19e siècle ont fini par établir que les deux systèmes d’écriture étaient bien différents et possédaient chacun leur propre origine et évolution.

Alors, arnaque intellectuelle, quête de la langue originelle ou simple erreur humaine ? Un peu de tout cela et autre chose. A une époque où tout restait à faire dans le déchiffrement des hiéroglyphes, le postulat (défendu par Kircher, les théologiens, mais également par certains savants) d’une langue originelle s’étant ramifiée pouvait laisser supposer une origine égyptienne au chinois. Ce qui nous semble aujourd’hui stupide ou aventureux était, pour Needham et d’autres, une façon d’avancer dans la compréhension du monde.

Il resterait à percer le mystère – s’il existe – des caractères : alchimiques ? astrologiques ? hermétiques ? Ou simple lubie de sculpteur ?

Les chinoiseries d’Isis de Turberville Needham par Spartakus FreeMann, octobre 2011 – janvier 2012 e.v.