Vie de Campanella par Paul Lafargue.

Tomasso Campanella, né en 1568 à Stilo, ville de la Calabre, province du royaume de Naples, alors sous la lourde domination espagnole, se fit remarquer dès son enfance par une rare précocité : à treize ans il pouvait improviser indifféremment en prose ou en vers un discours sur n’importe quel sujet donné ; à ce talent de parole, très apprécié et très cultivé pendant le Moyen-Âge, il joignait un ardent amour pour les études philosophiques ; il s’absorbait à cet âge dans la lecture de la Somme de saint Thomas d’Aquin, qui devait déterminer sa vocation. Son père qui le destinait à la magistrature, l’envoya à Naples apprendre la jurisprudence auprès d’un de ses oncles ; mais le jeune Tomasso, qui avait suivi les leçons d’un moine, professeur de philosophie dans le couvent de Stilo, entra à 15 ans, chez les Dominicains de Cosenza, l’ordre religieux qu’avaient illustré Albert le Grand, saint Thomas et Savonarole, et d’où sont sortis les moines les plus remuants et les plus indépendants.

L’aptitude de Campanella à s’assimiler toutes les sciences, ainsi que son remarquable talent oratoire le firent distinguer par les moines et par ses maîtres, qui s’appliquèrent à cultiver son intelligence et à le gagner. Les couvents étaient encore, comme au Moyen-Âge, un asile pour les esprits studieux ; chaque ordre s’enorgueillissait de posséder des savants, des philosophes et des orateurs : celui des Dominicains était des plus renommés par le nombre des hommes célèbres qu’il avait fourni. Mais vers la fin du XVIème siècle, la Compagnie de Jésus, qu’Ignace de Loyola avait fondée en 1537 pour combattre les hérétiques et défendre l’autorité du pape, commença à éclipser les autres corps religieux. Les Dominicains qui luttaient contre cette rivalité menaçante et qui cherchaient à reconquérir leur ancienne autorité accueillirent avec empressement Campanella et Favorisèrent sa passion de savoir dans l’espérance de trouver en lui un champion dont les talents contribueraient à relever le prestige de leur ordre.

Il ne tarda pas à se signaler. Les couvents conservaient et entretenaient avec un soin jaloux, la passion des discussions scolastiques ; ils se provoquaient entre eux pour soutenir dans des tournois oratoires, où le public était admis, leurs différentes doctrines théologiques et philosophiques. Le professeur de philosophie de San Giorgio, ayant été invité par les Franciscains de Cosenza, à venir défendre les opinions de son ordre, tomba malade, au moment du départ et choisit son élève Campanella pour le remplacer. Quand celui-ci entra dans l’assemblée, sa jeunesse excita un étonnement assez malveillant, on crut que c’était par dédain que le savant docteur avait envoyé à sa place ce disputeur imberbe : mais quand il eut parlé l’étonnement se changea en admiration. Il fut si brillant et si subtil que les Franciscains eux-mêmes durent le proclamer vainqueur. « Le génie de Telesio revit en lui » disaient-ils, rapporte Niceron.

Campanella se passionna pour ces combats de la parole : pendant dix ans il parcourut l’Italie, allant de ville en ville, discuter sur les questions théologiques et philosophiques qui occupaient les esprits de son époque : partout il remportait d’éclatants succès qui l’enivraient, mais qui excitaient l’envie et accumulaient sur sa tête les jalousies et les haines des autres ordres religieux, principalement de la Compagnie de Jésus, contre laquelle il était parti en guerre et dont il demandait l’extermination parce qu’elle « altérait, les pures doctrines de l’Évangile pour les faire servir au despotisme des princes ». Il soulevait les colères de tous par ses violentes attaques contre Aristote, dont l’autorité dans les écoles n’était guère moindre que celle de la Bible : il venait d’avoir vingt ans, quand il publia son premier livre, dirigé contre le philosophe de Stagyre et son défenseur Marta [1]. Il froissait ses adversaires par le dédain qu’il professait pour les opinions de leurs maîtres et des philosophes antérieurs. Les Jésuites profitant des animosités qu’il suscitait partout où il passait, l’accusèrent d’hérésie et de magie et obtinrent du Pape la suspension de sa carrière oratoire ; il reçut l’ordre de rentrer dans le couvent de Stilo pour avoir été un sujet de scandale et de désordre à Rome, dit Pietro Gianonne. Il obéit ; et pour se consoler dans sa retraite il se remit à l’étude des sciences et à la poésie ; il entreprit une tragédie sur la mort de Marie Stuart. Ainsi que Giordano Bruno, il se serait enfui du cloître « cette prison étroite et noire, où l’erreur m’a tenu si longtemps enchaîné », disait le fougueux apôtre de la pensée nouvelle, s’il n’avait trouvé matière à dépenser sa dévorante activité [2].

Nous arrivons à l’événement capital de la vie de Campanella, sur lequel cependant on ne possède que de vagues indications : il n’en parle pas dans ses nombreux écrits et il ne semble pas avoir été plus communicatif avec ses amis, quand sa longue captivité de 27 ans prit fin. Niceron qui le connut à Paris et qui lui consacre une notice biographique dans ses Mémoires pour servir à l’histoire des hommes célèbres n’en fait pas mention. Naudé avec qui il était lié, dit en passant, dans ses Considérations politiques sur les coups d’État qu’il avait essayé de se faire proclamer roi de Calabre. Pietro Gianonne, dans son Histoire civile du Royaume de Naples (Neapoli, 1723) est le seul qui parle avec certitude de la conspiration organisée par Campanella pour affranchir la Calabre du joug de l’Espagne ; il prétend avoir puisé les détails qu’il donne dans les pièces de son procès qui depuis ont disparu.

« Campanella, dit-il, faillit bouleverser la Calabre en y semant des idées nouvelles et des projets de liberté et de république. Il alla jusqu’à prétendre reformer les royaumes et les monarchies et donner des lois et de nouveaux systèmes pour le gouvernement des sociétés ». Il avait sans doute conçu alors sa Cité du soleil, qu’il ne devait élaborer et écrire que plus tard ; il tenta de doubler sa révolte politique d’une révolution sociale, comme faisaient les hérétiques du Moyen-Âge qui accompagnaient leur réforme religieuse d’une transformation communiste de la société.

Campanella, qui croyait en l’astrologie, ainsi que les esprits les plus distingués et les plus positifs de son temps, tels que les papes Paul V et Urbain VIII, Richelieu et même Bacon, avait lu dans les astres des signes qui prédisaient des révolutions sur la terre, particulièrement dans le royaume de Naples et la Calabre ; il fit partager sa croyance aux moines de son couvent et les engagea à profiter de l’occasion pour renverser le gouvernement espagnol et substituer à la monarchie une république théocratique, d’où seraient exclus les Jésuites, que l’on exterminerait au besoin. Il annonçait que Dieu l’avait prédestiné à une telle entreprise : d’après Naudé, il prétendait, ainsi que saint François de Salles, avoir de fréquents entretiens avec Dieu, et se faisait appeler le Messie. Il devait opérer de grandes choses par la parole et les armes : il devait se servir de la parole pour prêcher la liberté contre la tyrannie des princes et des prélats et employer les armes des bandits et des exilés, alors fort nombreux, pour compléter l’ œuvre de la parole. Il se proposait de soulever le peuple qui devait briser les portes des prisons et libérer les détenus dont on brûlerait les procédures et qu’on enrôlerait dans l’insurrection. Il comptait sur l’appui du vizir Assan-Cicala, qui commandait la flotte turque, mouillée dans les parages de Guardavale. Assan-Cicala était né en Calabre, mais il avait quitté son pays natal pour fuir la domination espagnole et s’était fait musulman. Diverses circonstances favorisaient son projet : la Calabre était remplie de condamnés au bannissement et des contributions excessives et réitérées portaient le peuple à se soulever. Le Père Denys Ponzio de Nicastro se chargea de répandre la révolte dans la province de Catanzaro il remplit son rôle avec zèle et éloquence ; il parlait de Campanella, comme de l’envoyé de Dieu pour établir la liberté et pour délivrer « le peuple des vexations des ministres du roi d’Espagne, qui vendaient à prix d’argent le sang humain et écrasaient les pauvres et les faibles ». Les moines de la région le secondèrent avec ardeur ; dans le seul couvent de Pizzoli, 25 étaient chargés d’enrôler les bannis ; plus de 300 dominicains, augustins et cordeliers étaient impliqués dans le mouvement ; au moment de l’action, 200 prédicateurs devaient se répandre dans les campagnes pour souffler la sédition ; 1800 bannis étaient prêts à combattre, les nobles devaient seconder le mouvement et les témoins du procès nommèrent les évêques de Nicastro, de Girace, de Melito et d’Oppide, comme faisant partie du complot. Le soulèvement devait avoir lieu à la fin de 1599 ; tout était prêt, quand deux traîtres révélèrent la conspiration.

Le comte de Lemos, vice-roi de Naples, sous prétexte de protéger les côtes contre les Turcs, envoya des troupes qui s’emparèrent des insurgés pris à l’improviste, et les embarquèrent pour Naples : pour faire un exemple, le vice-roi fit écarteler vifs deux conjurés sur la galère qui les transportait et pendre quatre autres aux vergues. Le Père Denys Ponzio fut arrêté sous un déguisement laïque et tué Campanella, découvert dans une cabane de pâtre, où l’avait caché son père, au moment où il était parvenu après des pourparlers qui durèrent un jour à gagner un batelier, qui devait le transporter sur un navire turc, fut enfermé au château de l’Oeuf de Naples, en 1600, l’année même où Giordano Bruno était brûlé vif à Rome.

Campanella pensait que le peuple se lèverait à son premier appel : en pouvait-il être autrement ? Il lui apportait la liberté, il allait le mener dans la terre promise. Combien triste dut être le réveil de son rêve enchanteur, quand il se vit seul, abandonné de tous, discutant avec un batelier qui lui refusait sa barque pour fuir : sans doute, c’est au souvenir de cette poignante désillusion qu’il écrivit ce sonnet si véridique et si désenchanté, où perce sa profonde pitié pour le peuple et où il reproduit des pensées et des sentiments que les révolutionnaires de tous les pays et de tous les temps ont connus.

Le Peuple [3]

« Le peuple est une bête changeante et inintelligente qui ignore sa force, et supporte les coups et les fardeaux les plus lourds ; il se laisse guider par un faible enfant qu’il pourrait renverser d’une seule secousse ;

Mais il le craint et le sert dans tous ses caprices ; il ne sait pas combien on le redoute et il ignore que ses maîtres composent un philtre qui l’abrutit.

Chose inouïe ! Il se frappe et s’enchaîne de ses propres mains ; il se bat et meurt pour un seul de tous les Carlini qu’il donne au roi [4].

Tout ce qui est entre le ciel et la terre lui appartient, mais il l’ignore et si quelqu’un lui révèle son droit, il le terrasse et le tue ».

Il paya d’un long et dur martyre sa tentative révolutionnaire et ses attaques contre la Compagnie de Jésus ; car il est probable que sans la haine des Jésuites, la colère du Gouvernement espagnol se serait lassée contre un conspirateur facilement vaincu, que des papes protégeaient bien qu’il fut accusé d’hérésie.

Dans la préface de son Atheismus triumphatus [5], Campanella raconte ses souffrances.

« J’ai été enfermé dans cinquante prisons et soumis sept fois à la torture la plus atroce. La dernière fois elle a duré quarante heures. Garrotté par des cordes très serrées, qui me déchiraient les chairs, suspendu, les mains liées derrière le dos, au-dessus d’un pieu aigu, qui m’ensanglantait. Au bout de quarante heures, me croyant mort, on mit fin à mon supplice ; les uns m’injuriaient, pour accroître mes douleurs ils secouaient la corde à laquelle j’étais suspendu ; les autres louaient tout bas mon courage. Rien n’a pu m’ébranler et l’on n’a pu m’arracher une seule parole [6]. Guéri par miracle après six mois de maladie, j’ai été plongé dans une fosse. Quinze fois j’ai été mis en jugement. La première fois on m’a demandé : Comment sais-tu, ce que tu n’as pas appris ? – As-tu un démon à tes ordres ? – J’ai répondu : Pour apprendre ce que je sais, j’ai usé plus d’huile, que vous n’avez bu de vin… On m’accuse d’avoir écrit le livre des Trois imposteurs, paru avant ma naissance [7], d’avoir les opinions de Démocrite… de nourrir de mauvais sentiments contre l’Église, comme doctrine et comme corps, d’être hérétique. Enfin on m’a accusé d’hérésie et de rébellion pour avoir soutenu qu’il y a dans le soleil, la lune et des étoiles, des signes qui annoncent les révolutions, contre Aristote qui fait le monde éternel et incorruptible ».

Il demeura 27 ans dans les prisons de Naples. Dans une touchante pièce de vers, il implore Dieu de le délivrer :

« Par pitié, que l’amour éternel s’attendrisse sur ma misère et que l’intelligence suprême attire sur moi la compassion de la force divine ; tu vois, ô mon Dieu, sans que je te le dise, le dur supplice de mon long enfer. Voilà douze ans que je souffre et que je répands la douleur par tous les sens ; mes membres ont été martyrisés sept fois ; les ignorants m’ont maudit et bafoué ; le Soleil a été refusé à mes yeux, mes muscles ont été déchirés, mes os brisés, mes chairs mises en lambeaux ; je couche sur la dure, je suis enchaîné, mon sang a été répandu ; j’ai été livré aux plus cruelles terreurs, ma nourriture est insuffisante et corrompue. N’en est-ce pas assez, ô mon Dieu ! pour me faire espérer que tu me défendras ?

Les puissants de ce monde se font un marchepied de corps humains, des oiseaux captifs de leurs âmes… de leurs douleurs et de leurs larmes un jeu pour leur rage impie ; de leurs os des manches aux instruments de torture, usés à vous faire souffrir, de nos membres palpitants des espions et des faux témoins, qui font nous accuser quand nous sommes innocents… Mais du haut de ton tribunal tu vois cela mieux que moi et si ta justice outragée et le spectacle de mon supplice ne suffisent pas pour t’armer, que du moins, Seigneur, le mal universel t’émeuve, car ta Providence doit veiller sur nous ».

Dieu restant sourd à ses plaintes, il s’adressa au Soleil, qui pour lui, ainsi que pour Telesio, était doué d’une âme, et était le créateur de toutes les choses inférieures, telles que plantes, animaux, etc. ; l’homme étant sorti des mains de Dieu.

Hymne au Soleil du Printemps

Puisque ma prière n’est pas encore exaucée, c’est à toi que je m’adresse maintenant, ô Phœbus !

Je te vois resplendir dans le signe du Bélier et je vois toutes choses se ranimer ;

Tu rappelles à la vie tous les êtres languissants et moribonds ;

De grâce, fais-moi renaître de même, moi qui t’aime plus que tout autre.

Comment peux-tu laisser dans des cachots humides et ténébreux, celui qui t’a toujours glorifié.

Que je sorte de la prison en même temps que l’herbe verte sort de terre !

Tu fais monter la sève aux arbres, tu la convertis en fleurs, qui se changent ensuite en fruits ;

…

Tu réveilles de leur long sommeil les taupes et les blaireaux et tu donnes des forces et le mouvement aux moindres vermisseaux…

O Soleil ! Il s’est trouvé des hommes qui t’ont dénié l’intelligence et la vie et t’ont mis ainsi au-dessous des insectes.

J’ai écrit qu’ils étaient des hérétiques, qu’ils se montraient ingrats et rebelles envers toi et ils m’ont enterré vivant parce je t’avais défendu.

…

Si je succombe, qui donc pourra t’estimer encore et t’appeler temple vivant, statue et face vénérable du vrai Dieu, flambeau suprême et bienfaisant, père de la nature et souverain bienheureux des astres, vie, âme et sens de toutes les choses inférieures. Prends pitié de moi, ô mon Dieu ! source féconde de toute lumière ; que ta lumière brille enfin sur moi.

Mais les tortures n’abattirent pas son âme stoïque : « il fatigua et vainquit les tourments », dit-il. Les bourreaux n’espérant lui arracher un seul aveu, abandonnèrent le martyr à la solitude d’une prison éternelle. Il l’emplissait de ses rêves.

« Dans les fers et libre, dit-il dans un sonnet ; seul sans être seul, gémissant et paisible, je confonds mes ennemis : je suis fou aux yeux du vulgaire et sage pour la divine intelligence.

Opprimé sur la terre, je m’envole dans le ciel, la chair abattue et l’âme sereine, et quand le poids du malheur m’enfonce dans l’abîme, les ailes de l’esprit m’élèvent au-dessus du monde.

… Je porte sur mon front l’image de l’amour du vrai, sûr d’arriver, avec le temps, là où sans parler je serai toujours compris ».

Sa captivité s’adoucit quand le duc d’Ossuna fut nommé vice-roi du Royaume de Naples : il avait, lui aussi, souffert les persécutions de la cour d’Espagne ; il se lia d’amitié avec le conspirateur de la Calabre dont il admirait le génie ; il le visitait souvent et prenait son avis sur les affaires d’État ; il lui permit de travailler, de correspondre avec ses amis et même de les recevoir dans sa prison. Du fond de son cachot, il emplit l’Europe de son nom. Des papes, James 1er, roi d’Angleterre et des personnages puissants le consultaient pour son savoir astrologique ; Gassendi et d’autres grands esprits entretenaient avec lui des discussions épistolaires sur des questions philosophiques et scientifiques ; deux savants Allemands Tobias Adamus et Schoppe, ce dernier assista au supplice de Giordano Bruno, recevaient ses manuscrits, qui s’imprimaient en Allemagne et se répandaient en Angleterre, et en Italie.

Le duc d’Ossuna, pour avoir refusé d’établir l’inquisition dans le Royaume de Naples, s’attira la haine des Jésuites, qui aidés par les puissants ennemis qu’il s’était fait à la cour de Madrid, intriguaient pour lui enlever sa vice-royauté illustrée par des brillants succès contre les Vénitiens et par l’habilité et la justice de son administration. Plutôt que de se laisser déposséder, il résolut de se rendre indépendant de l’Espagne et de se faire proclamer roi du Royaume de Naples et de la Calabre. On dit qu’il fut conseillé et encouragé par Campanella, qui crut avoir trouvé en lui l’instrument pour accomplir sa révolution politique et sociale. Un des complices d’Ossuna fut Germino, qui 37 ans plus tard devait diriger la conspiration de Massaniello ; peut-être que lui aussi avait été lié avec Campanella. D’Ossuna, dénoncé, fut remplacé par le cardinal Borgia, et enfermé dans le château d’Almeira, où il mourut en 1621. La prison redevint dure pour Campanella.

Deux ans après la chute d’Ossuna, s’éteignait à Rame, son protecteur le pape Paul V, qui vainement avait demandé sa grâce à Philippe III : la nouvelle de sa mort le jeta dans un profond désespoir. « Je ne quitterai la prison, qu’avec la vie », s’écria-t-il. Mais dans son successeur, Urbain VIII, il trouva un nouveau protecteur qui, après cinq ans de négociations, obtint sa délivrance, le 15 mai 1626. Encore ne parvint-il à ce résultat, qu’en le réclamant comme hérétique, pour être jugé par le Saint-Office de Rame ; une fois dans la ville papale, il fut mis en liberté. Mais la haine des Jésuites le poursuivait. Ils soulevèrent les passions de la populace contre lui. « C’est un scandale que le pape laisse circuler librement Campanella, disaient-ils. Cet homme, impie et hérétique, est un perturbateur de l’État et un ennemi de l’Église. Que parle-t-on de Luther et de Calvin, c’est une dérision. Rome nourrit dans son sein un serpent bien plus dangereux ». – « Jamais, dit un auteur contemporain, on ne vit pour un pauvre moine infirme tant de rage et de fureur ». Afin d’échapper aux colères de la populace soulevée par les Jésuites, il quitta Rome, sous un déguisement, dans le carrosse de l’ambassadeur de France. Il se rendit à Marseille, où il fut accueilli par Peiresc, conseiller au Parlement d’Aix, que Bayle appelait « le procureur général de la littérature » à cause de son intelligente et libérale protection de la science et des savants. Pendant un mois, il vécut d’un bonheur qu’il n’avait plus connu depuis près de trente ans : appelé à Paris par Richelieu, il dut quitter sa retraite. Il pleura en faisant ses adieux à Peiresc. « Les plus cruels supplices, lui dit-il, n’ont pu m’arracher des larmes, mais j’en répands aujourd’hui d’émotion et de reconnaissance ».

Il fut reçu à la cour : le jour de sa réception, le roi Louis XIII alla au-devant de l’illustre vieillard, courbé par l’âge et brisé par les souffrances, lui prit les mains et l’embrassa sur les deux joues. – Une prédiction qui se réalisa accrut la haute estime qu’on avait de son savoir astrologique. Niceron rapporte que Richelieu, inquiet de voir Louis XIII sans enfant, lui demanda si le duc d’Orléans monterait sur le trône ; il lui répondit : « Imperium non gustabit in aeternum ». (Il ne régnera jamais.) En effet, quelque temps après, la reine accoucha d’un garçon, qui fut Louis XIV, dont il tira l’horoscope.

Campanella plaisait à Richelieu par sa haine contre les Espagnols : quand la guerre éclata entre la France et l’Espagne, il fut appelé dans le conseil du roi pour donner son avis sur les affaires d’Italie. Il se retira dans le couvent des Dominicains de Paris, où il vécut tranquille occupé d’études d’astrologie judiciaire et de philosophie.

Il avait prédit que l’éclipse du Soleil qui devait avoir lieu le 1er juin 1633 lui serait funeste. Il voulut conjurer le danger dont il se croyait menacé, en mettant en pratique toutes les prescriptions astrologiques qu’il énumère dans la Cité du Soleil et que les Solariens emploient pour se préserver des « émanations empestées du ciel ». Il s’enferma dans une chambre aux murs parfaitement blancs, arrosée de parfums et éclairée par sept torches de cire odoriférante, cherchant à se distraire de ses inquiétudes par des concerts d’instruments de musique et par des conversations avec les moines, qui le crurent fou.

Campanella mourut à l’âge de 71 ans, le 21 mai 1639, dix jours avant l’époque indiquée pour l’éclipse : avec lui mourait le grand martyr de l’utopie.

Aller plus loin :

- La Cité du Soleil partie 1 et partie 2 ;

- La philosophie et la politique partie 1 et partie 2 ;

- Les sectes hérétiques au moyen-âge.

Vie de Campanella, Paul Lafargue. Campanella, Étude critique sur sa vie et sur la Cité du Soleil, 1895.

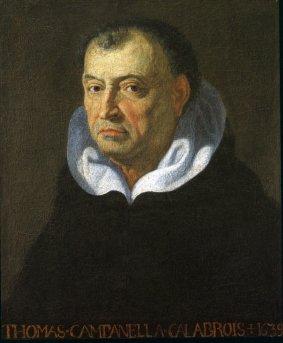

Illustration : Nicolas de Larmassin [Public domain], via Wikimedia Commons

Notes :

[1] Philosophia Sensibus demonstrata. Neapoli, 1590.

[2] Pour apprécier ce qu’un libre esprit comme Campanella a dû souffrir dans le couvent, il faut lire l’ironique sonnet de Bruno à la louange de l’Ânerie : « O sainte et béate Ânerie, sainte Ignorance et sainte Sottise, bénigne Dévotion, qui seule rend les âmes plus satisfaites que ne sauraient le faire toutes les recherches de l’intelligence. « Aucune veille assidue, aucun labeur pénible, aucune contemplation philosophique, ne peut arriver au ciel où tu fixes la demeure. « Esprits investigateurs à quoi vous sert d’étudier la nature et de connaître si les astres sont formés de feu, de terre ou d’eau, « La sainte et béate Ânerie dédaigne tout cela, car les mains jointes et à genoux elle n’attend son bonheur que de Dieu. « Rien ne l’afflige, rien ne la préoccupe, excepté le souci du repos éternel que Dieu daigne nous accorder après la Mort ».

[3] Poesie filosofiche di Tomasso Campanella publiées la première fois en Italie par Gaspare Orelli, Lugano, 1834.

[4] Carlini, petite monnaie napolitaine. Dans un sonnet adressé aux Suisses et aux Grisons qui s’enrôlaient comme mercenaires, au service des rois, Campanella revient sur la même pensée : Si la liberté vous approche du ciel plus que vos sommets élevés, ô rochers alpestres, pourquoi chaque tyran emploie-t-il les bras de vos fils pour maintenir les autres nations dans l’esclavage ? Pour un morceau de pain, ô Suisses ! vous répandez à flots votre sang… c’est pourquoi l’on méprise votre valeur… Tout est pour les hommes libres. On refuse aux esclaves les vêtements et la nourriture des nobles, comme à vous la croix blanche. (Les Suisses ne pouvaient être chevaliers de Malte). Ah ! redevenez libres, en vous unissant avec les héros, et reprenez aux rois ce qui vous appartient et que pourtant on vous vend si cher ».

[5] Atheismus triumphatus publié en 1631 (L’Athéisme vaincu) fut retourné contre Campanella, on prétendit que tout en faisant semblant de combattre les Athées, il avait voulu les favoriser en leur prêtant des arguments auxquels ils n’avaient jamais songé et en y répondant très faiblement ; un de ses adversaires dit qu’on aurait dû intituler son livre : Atheismus triumphans.

[6] Campanella qui, dans tous ses écrits, garde le silence sur les événements qui ont amené sa captivité, parle, dans la Cité du Soleil des supplices qu’il supporta : « Un philosophe, dit-il fièrement, malgré les tortures que ses ennemis lui ont fait endurer pendant 40 heures, n’a pu être contraint à dévoiler une syllabe de ce qu’il avait résolu de taire ». Un contemporain, Rossi, qui écrivait sous le pseudonyme de J. N. Erythroeus, dans son Pinacotheca imaginum illustrum (1643-1648), raconte que Campanella fut soumis pendant 35 heures à une torture si cruelle « que toutes les veines et les artères qui sont autour de l’anus ayant été rompues, le sang qui coulait des blessures ne put être arrêté et que pourtant il soutint cette torture avec tant de fermeté que pas une fois il ne laissa échapper un mot indigne d’un philosophe ».

[7] La même accusation avait été portée contre Postel, un de ces extraordinaires fanatiques illuminés du XVI° siècle, avec qui Campanella a plusieurs traits de ressemblance au point de vue intellectuel.