La Table d’Emeraude par Spartakus FreeMann.

La Table d’Emeraude est un texte très court anciennement attribué à Hermès Trismégiste et exposant un condensé des opérations alchimiques du Grand Œuvre. On sait aujourd’hui que la « Tabula Smaragdina », fait partie d’un traité nommé Le livre du secret de la création et technique de la Nature (Balînus, Kitab Sirr al-Khaliqa wa San’at al-Tabi’a), rédigé sous le règne du Khalife Ma’Mûn en 833.

« Voici ce que le prêtre Sagijus de Naplouse a dicté concernant l’entrée de Balinus dans la chambre cachée »

« Après mon entrée dans la chambre, où le talisman reposait, je me dirigeai vers un vieil homme assis sur un trône d’or qui tenait une tablette d’émeraude dans une main. Et sur celle-ci était écrit – en syriaque, le langage primordial – :

Voici la véritable explication, sur laquelle il ne peut y avoir aucun doute. Elle atteste : l’en-haut est comme l’en bas, et l’en bas est comme l’en-haut – l’œuvre du miracle de l’Unique. Et les choses sont émanées de de cette substance primordiale par un acte unique. Combien merveilleuse est cette œuvre ! C’est le principe majeur du monde et son conservateur. Son père est le soleil et sa mère est la lune. Le vent l’a porté en son sein, et la terre l’a nourri. Le père du talisman et le protecteur des miracles dont les pouvoirs sont parfaits, et dont les lumières sont homologuées ( ?). Un feu qui vient de la terre. Sépare la terre du feu, et tu atteindras le subtil encore plus inhérent que le grossier, avec soin et sagacité. Il s’élève de la terre jusqu’aux cieux, afin de tirer les lumières des hauteurs à lui, et les descendre jusqu’à la terre ; ainsi en son sein sont les forces de l’en-haut et de l’en bas : du fait de la lumière des lumières en son sein, ainsi les ténèbres s’enfuient à son approche. La force des forces, qui vainc toute chose subtile et pénètre dans toute chose grossière. La structure du microcosme est en accord avec la structure du macrocosme. Et de la même manière procède l’intelligible.

Et à cela a aspiré Hermès qui fut trois fois grand en sagesse. Et ceci est son livre qui est dissimulé dans la chambre »

Apollonius de Tyane : Le Livre du Secret de la Création et de l’Art de la Nature ou Livre de Balinus le sage sur les causes, vers 650 – 813 de notre ère.

Dans le Journal des Savants (1709), on lit ceci : « Hermès Trismégiste vient à son rang dans la liste. L’inscription de la Table d’Émeraude n’est pas un des moindres morceaux qui nous soient restés de lui, si l’on en veut croire les alchimistes. Ce précieux monument fut trouvé, disent-ils, par Sara femme d’Abraham dans le sépulcre d’Hermès qui était dans la vallée d’Hebron. Le cadavre d’Hermès tenait l’émeraude dans ses mains, et l’inscription phénicienne qui y était gravée se voit ici en latin. L’auteur convient qu’elle est très ancienne, et répond avec Borrichius à une partie des objections de ceux qui la croient supposée ».

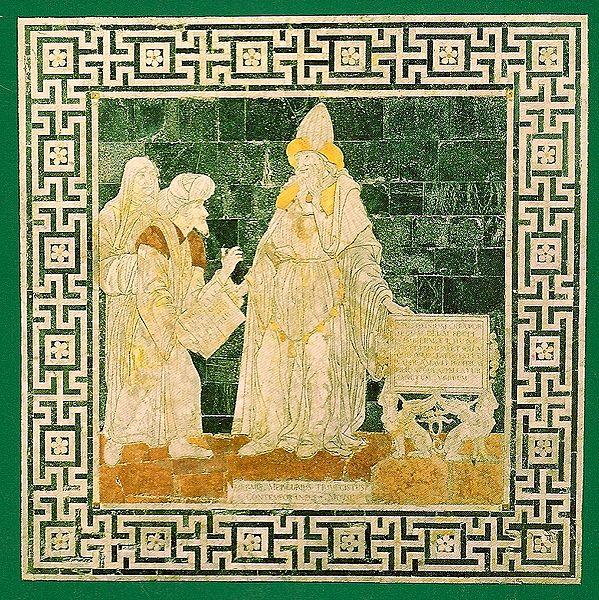

Hermès

Hermès est assimilé au dieu lunaire égyptien Thot et les néo-platoniciens ont fait de lui l’Illuminateur, le guide, le dieu du mystère et des révélations sous le nom d’Hermès Trismégiste, le trois fois grand car roi, législateur et prêtre. Ce terme désignerait donc à la fois un homme (Hermès initiateur de l’Égypte), une caste (le sacerdoce) et un dieu (Mercure, sphère des esprits).

Au IIIe siècle de notre ère, on parlait beaucoup de sa doctrine, basée sur la science occulte, expliquée dans une quarantaine de livres grecs qui renfermaient l’essence de l’antique théogonie qui avait été à la base de l’initiation égyptienne. Ces documents ont servi aux alchimistes et occultistes pour leurs recherches. Le plus célèbre de ces documents étant la Table d’Émeraude car elle fut gravée sur une grosse émeraude portée au doigt par le grand-prêtre du collège des mages égyptiens.

La doctrine d’Hermès, qui procède par analogies, suppose des correspondances intimes et mystérieuses entre toutes les parties de l’univers visible et invisible. C’est elle qui a donné naissance à l’hermétisme, doctrine embrassant toutes les branches du savoir occulte et universel : l’alchimie, l’astrologie, la magie, l’ésotérisme…

Selon le Dictionnaire de Dom Pernety il est « Mercure ou Hermès Trismégiste. Le plus ancien des Philosophes connus. C’est de son nom grec Hermès que ceux qui savent le Grand Œuvre, ont pris le nom de Philosophes Hermétiques ».

Ferdinand Hoefer, dans son Histoire de la chimie : « Nous avons déjà eu plusieurs fois l’occasion de nommer Hermès Trismégiste, que les alchimistes invoquent comme un oracle, et auquel ils font remonter l’origine de leur art. Mercure était, par une tradition universellement répandue, vénéré comme l’inventeur de tous les arts, chez les peuples les plus divers, chez les Égyptiens comme chez les Gaulois. Cicéron ne compte pas moins de sept Mercures, qui tous recevaient un culte divin [De natura Deorum, III]. Vulcain, Thoth ou Thath, et Cadmus, passent également pour avoir inventé plusieurs arts, qu’on mit plus tard sur le compte de Mercure ou d’Hermès. Vulcain ou Phtha, symbole du feu, était l’objet d’un culte particulier chez les prêtres d’Égypte. Thath, dont parle Platon est, selon quelques auteurs, le même que Hermès, portant le surnom de trois fois grand. Quant à Cadmos, que les Grecs font venir de la Phénicie, son nom sémitique grécisé signifie du côté de l’orient. Il est à remarquer que toutes les fois qu’il est question, dans les livres anciens, sacrés ou profanes, de quelque art jusqu’alors inconnu, on le fait venir des pays de l’orient, comme de la source primitive de toute science. Faut-il voir là une simple métaphore du soleil levant, et du culte de cet astre considéré comme la source de toute vie ? Ou bien serait-ce un indice vague d’une communication fort ancienne de la nation la plus reculée de l’orient, des Chinois, avec les Assyriens, avec les Perses et les Égyptiens ? Ces questions, d’un intérêt historique immense, nous paraissent à peu près insolubles. Hermès, tout à la fois dieu du ciel et de l’enfer, symbole de la vie et de la mort, évoquait, d’après les croyances mythologiques, les âmes des décédés, et opérait, avec son caducée, des transmutations et des miracles. C’est pourquoi les philosophes mystiques, les magiciens et les alchimistes, ne pouvaient et ne devaient choisir pour patron d’autre dieu qu’Hermès. De là, l’art transmutatoire des alchimistes reçut le nom d’art hermétique ; et il n’est pas étonnant que le métal, si utile à l’affineur et à l’orfèvre, que les Anciens appelaient eau-argent, et les Adeptes, l’essence du grand œuvre, fût consacré à cette divinité, dont il porte encore aujourd’hui le nom. Une fois engagé dans cette voie, on ne pouvait pas s’arrêter à demi chemin. Il était impossible que des hommes qui avaient voué à Hermès un culte aussi exclusif ne lui supposassent pas des écrits, afin de donner plus d’autorité aux leurs ; car la gloire du maître se réfléchit toujours sur celle du disciple. En effet, pendant que l’Antiquité garde un silence absolu sur les prétendus écrits d’Hermès, les philosophes de l’école d’Alexandrie, les disciples de l’art sacré, parlent sans cesse des œuvres d’Hermès, comme de la source de toute science. voici comment s’explique Jamblique :

« Hermès Trismégiste a écrit, selon Séleucus, vingt mille volumes sur les principes universels. Mais selon Manethon, c’est trente-six mille cinq cent vingt-cinq volumes qu’il a composés sur toutes les sciences ». [Jambl., de Mysteriis Aegypt., VIII, 1] ».

Extrait de De Alchimia, Chrysogonus Polydorus, Nuremberg 1541.

Un peu d’histoire

Selon Eliphas Lévi, il faut comprendre la légende allégoriquement. La Table d’Émeraude en tant qu’objet n’a sans doute jamais existé, elle constitue un symbole ; l’Émeraude des Sages est en effet l’un des noms du Mercure des alchimistes, allusion à la couleur verte mentionnée par la plupart des auteurs sérieux.

Préambule d’Eliphas Lévi. Dogme et Rituel de la Haute Magie. P 127 :

« Nous signalons aux recherches de nos lecteurs un admirable traité attribué à Hermès Trismégiste, et qui porte le titre de Minerva Mundi. Ce traité se trouve seulement dans quelques éditions d’Hermès et contient, sous des allégories pleines de profondeur, le dogme de la création des êtres par eux-mêmes, ou de la loi de création qui résulte de l’accord de deux forces, de celles que les alchimistes appelaient le fixe et le volatil et qui sont, dans l’absolu, la nécessité et la liberté. On y explique les formes répandues dans la nature par la diversité des esprits et les monstruosités par la divergence des efforts. La lecture et la méditation de cet ouvrage sont indispensables à tous les adeptes qui veulent approfondir les mystères de la nature et se livrer sérieusement à la recherche du Grand Œuvre ».

Et dans son Histoire de la Magie (pages 77 et 78) : « C’est en Égypte que la magie se complète comme science universelle et se formule en dogme parfait. Rien ne surpasse et rien n’égale comme résumé de toutes les doctrines du vieux monde les quelques sentences gravées sur une pierre précieuse par Hermès et connues sous le nom de table d’émeraude ; l’unité de l’être et l’unité des harmonies, soit ascendantes, soit descendantes, l’échelle progressive et proportionnelle du Verbe ; la loi immuable de l’équilibre et le progrès proportionnel des analogies universelles, le rapport de l’idée au Verbe donnant la mesure du rapport entre le créateur et le créé ; les mathématiques nécessaires de l’infini, prouvées par les mesures d’un seul coin du fini ; tout cela est exprimé par cette seule proposition du grand hiérophante égyptien : « Ce qui est supérieur est comme ce qui est inférieur, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut pour former les merveilles de la chose unique. » Puis vient la révélation et la description savante de l’agent créateur, du feu pantomorphe, du grand moyen de la puissance occulte, de la lumière astrale en un mot. « Le soleil est son père, la lune est sa mère, le vent l’a porté dans son ventre. » Ainsi cette lumière est émanée du soleil, elle reçoit sa forme et son mouvement régulier des influences de la lune, elle a l’atmosphère pour réceptacle et pour prison. « La terre est sa nourrice. » C’est-à-dire qu’elle est équilibrée et mise en mouvement par la chaleur centrale de la terre. « C’est le principe universel, le TELESMA du monde. » Hermès enseigne ensuite comment de cette lumière, qui est aussi une force, on peut faire un levier et un dissolvant universel, puis aussi un agent formateur et coagulateur. Comment il faut tirer des corps où elle est latente, cette lumière à l’état de feu, de mouvement, de splendeur, de gaz lumineux, d’eau ardente, et enfin de terre ignée, pour imiter, à l’aide de ces diverses substances, toutes les créations de la nature. La table d’émeraude, c’est toute la magie en une seule page ».

Fulcanelli voyait aussi le mot Kloros, qui signifie vert dans les lettres Khi (Χ) et Rho (Ρ) du Chrisme. Il est à remarquer que si le texte est censé être d’origine grecque ou égyptienne, jamais la version originale n’a été retrouvée.

Fulcanelli, extrait du chapitre des Demeures Philosophales portant sur le cadran solaire du Palais Holyrood : « À notre avis, le cadran solaire écossais est une réplique moderne, à la fois plus concise et plus savante, de l’antique Table smaragdine. Celle-ci se composait de deux colonnes de marbre vert, selon certains, ou d’une plaque d’émeraude artificielle, selon d’autres, sur lesquelles l’oeuvre solaire était gravé en termes cabalistiques. La tradition l’attribue au Père des philosophes, Hermès Trismégiste, qui s’en déclare l’auteur, quoique sa personnalité, fort obscure, ne permet pas de savoir si l’homme appartient à la fable ou à l’histoire. D’aucuns prétendent que ce témoignage de la science sacrée, écrit primitivement en grec, fut découvert après le Déluge dans une grotte rocheuse de la vallée d’Hébron. Ce détail, dépourvu même d’authenticité, nous aide à mieux comprendre la signification secrète de cette fameuse Table, qui pourrait bien n’avoir jamais existé ailleurs que dans l’imagination, subtile et malicieuse, des vieux maîtres. On nous dit qu’elle est verte, – ainsi que la rosée de printemps, appelée pour cette raison Émeraude des philosophes, – première analogie avec la matière saline des sages ; qu’elle fut rédigée par Hermès, seconde analogie, puisque cette matière porte le nom de Mercure, divinité romaine correspondant à l’Hermès des Grecs. Enfin, troisième analogie, ce mercure vert servant pour les trois Œuvres on le qualifie de triple, d’où l’épithète Trismégiste […] ajoutée au nom d’Hermès. La Table d’Émeraude prend ainsi le caractère d’un discours prononcé par le mercure des sages sur la manière dont s’élabore l’Œuvre philosophal. Ce n’est pas Hermès, le Thoth égyptien, qui parle, mais bien l’Émeraude des philosophes ou la Table isiaque elle-même ».

Dans son Dogme et Rituel de la Haute Magie notamment, Eliphas Lévi en commente des passages. On trouve également un commentaire ésotérique de la Table d’émeraude dans le second tome du Serpent de la Genèse de Guaita (voir l’article sur ce site) :

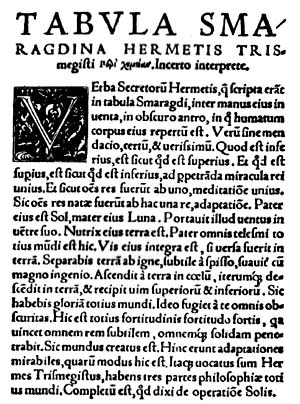

TABULA SMARAGDINA HERMETIS VERBA SECRETORUM HERMETIS

Il est vrai, certain et sans mensonge, que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ; et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas : pour accomplir le miracle d’une seule chose. De même que toutes choses tirent leur origine de la Chose Unique Seule, par la volonté et le verbe de l’Un, Seul et Unique qui l’a créée dans Son Esprit de même toutes les choses doivent leur existence à cet Un par ordre de la Nature et peuvent être améliorées par l’Harmonie avec cet Esprit.

Son Père est le Soleil, sa Mère la Lune, le Vent le porte dans son sein et sa nourrice est la Terre. Cette Chose est le Père de tout ce qui est parfait dans le monde. Son pouvoir est le plus parfait. Lorsqu’elle a été changée en Terre, sépare la Terre du Feu, le subtil de l’épais, mais soigneusement et avec beaucoup d’intelligence et d’industrie.

Elle monte de la terre vers le ciel et redescend, nouveau-né sur la terre entraînant ainsi en elle la puissance du Supérieur et de l’Inférieur. Ainsi, la splendeur du monde entier sera tienne et toute obscurité te fuira.

C’est le plus puissant de tous les pouvoirs, l’Énergie entre toutes les énergies, car il triomphe de toutes les choses subtiles et pénètre tout ce qui est solide. Car, c’est ainsi que le monde fut créé et que sont réalisées des combinaisons rares et des merveilles de toutes sortes.

C’est pourquoi on m’appelle HERMES TRISMEGISTUS, car je me suis rendu maître des trois parties de la sagesse du monde entier. Ce que j’ai à dire sur le chef-d’œuvre de l’art alchimique, l’Œuvre Solaire, est maintenant achevé.

Plus sur le sujet :

La Table d’Emeraude par Spartakus FreeMann.

Illustration : Houghton Library [Public domain], via Wikimedia Commons

Bibliographie

- La table d’émeraude, recueil. Éd. Les Belles Lettres, collection Aux sources de la Tradition.

- Corpus Hermeticum, Éd. Les Belles Lettres, collection Budé.

- Eliphas Lévi – Dogme et Rituel de la Haute Magie, Éd. Bussières, Paris V (anciennement Niclaus).

- Albertus Magnus, Book of Minerals, trans D. Wyckoff, OUP, 1967.

- Anon Meditations on the Tarot. Amity House, 1985 pp21-6

- Brann, N.L. « George Ripley and the Abbot Trithemius », Ambix, vol 26, no 3, pp 212- 220, 1979.

- Blavatsky, H.P. Isis Unveiled. Theosophical University Press, 1972. pp 507-14.

- Burckhardt, T. Alchemy. Stuart and Watkins, London 1967 pp 196 -201.

- Davis, Tenny L. « The Emerald Tablet of Hermes Tristmegistus : Three Latin versions which were current among later Alchemists », Journal of Chemical Education, Vol.3, no.8, pp 863-75, 1926.

- de Jong, H.M.E. Michael Maiers’s Atlanta Fugiens : Sources of an alchemical Book of Emblems. E.J. Brill, Leiden, 1969.

- Dobbs, B.J. « Newton’s Commentary on the Emerald Tablet of Hermes Trismegistus » in Merkel, I and Debus A.G. Hermeticism and the Renaissance. Folger, Washington 1988.

- Fulcanelli. Les Demeures Philosophales. Jean Jacques Pavert, Paris, 1964.

- Hall, M.P. The Secret Teachings of all Ages. Philosophical Research, L.A. 1977 pp CLVII -CLVIII.

- Holmyard, E.J. « The Emerald Table » Nature, Oct 6th pp 525-6, 1929.

- Holmyard, E.J. Alchemy, Pelican, Harmondsworth 1957. pp95-8.

- Linden, Stanton J. ed. The Mirror of Alchimy Composed by the Thrice-Famous and Learned Fryer Roger Bacon (1597), Garland, NY. 1992.

- Manzalaoui, M.A. Secretum Secretorum : Nine English Versions, Early English Text Society. OUP, 1977.

- Needham, J. Science and Civilisation in China vol 5, part 4 : Spagyrical discovery and invention: Apparatus, Theories and gifts. CUP, 1980

- Read, John Prelude to Chemistry, G Bell, London, 1939 pp15, 51-5

- Redgrove, S. Alchemy: Ancient and Modern. William Rider, London, 1922. pp40-42.

- Sadoul, J. Alchemists and Gold. G.P. Putnams, N.Y. 1972 pp 25-6.

- Schumaker, Wayne. The Occult Sciences in the Renaissance. University of California, Berkely 1972, pp 179-80

- Shah, Idres. The Sufis. Octagon, London 1977, p 198

- Sherwood Taylor, F. The Alchemists. Paladin, London, 1976, pp77- 8.

- Stapleton, H.E., Lewis, G.L, Sherwood Taylor, F. « The sayings of Hermes quoted in the Ma Al-Waraqi of Ibn Umail. » Ambix, vol 3, pp 69-90, 1949.

- McLean, A & Tahil, P. Ampitheatre Engavings of Heinrich Kunrath. pp. 28, 73-6,

- Anon, Secret Symbols of the Rosicrucians (i.e. Paul Allen A Christian Rosenkreutz Anthology, Steinerbooks, third edition pp228-30)

- AMORC Supplementary Monograph: Hermetic Teachings RAD-13, Lecture Number 2, Inner hermetic teachings.

- La Table d’émeraude d’Hermès Trismégiste : avec les commentaires de L’Hortulain / [éd. par] Dr R. Allendy ; préf. de J. Charrot ; et front. hors-texte comment. par A.-M.-A. Gédalge. – Nouv. éd. [de la reprod. en fac-sim.].

- Paris : Éd. traditionnelles, 2000 (Condé-sur-Noireau : Impr. Corlet). – 50 p.; 21 cm. Fac-sim. de l’éd. de Paris : Éd. du « Voile d’Isis », 1921.