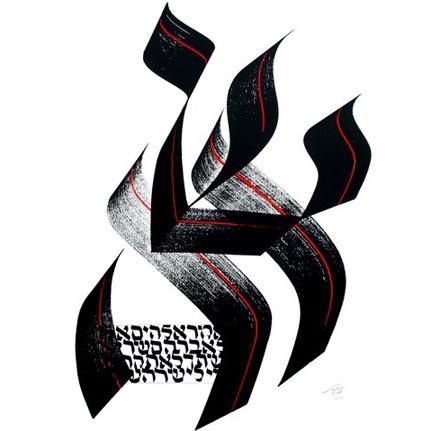

Origine de l’alphabet hébreu par Spartakus FreeMann.

Ce texte se veut une simple introduction à « l’historique » de l’origine de l’alphabet hébreu afin de donner des informations quant à ses origines.

On peut retrouver les racines de l’alphabet au sein des tribus nomades qui vivaient dans la région du Sinaï. C’est en tout cas l’hypothèse de deux savants : Grintz (Introduction à la Bible, Ed. Yavné, Tel-Aviv 1972) et Yeivin (Ensemble des signes écrits hébro-phéniciens, Jérusalem 1970). Enfin, selon le professeur Grimme, les tribus d’Israël établies en Égypte avaient développé une écriture alphabétique qui sera adoptée par les Canaanéen.

« Toutes les écritures alphabétiques dérivent finalement de l’alphabet proto-canaanéen et de ses descendants immédiats, l’ancien alphabet phénicien linéaire… », Franck Moore (The Origins of Writing, Nebraska Press 1989). De cette écriture dérive sans doute l’hébreu, car les Hébreux désignent leur langue comme « la langue de Canaan » (Isaïe 19,18).

« Rabbi Néhéma dit : la Torah a été donnée en écriture DA’ATZ. Mais Rabbi dit qu’elle a été donnée en achourite (araméenne) et, lorsqu’Israël a commis le péché du Veau d’Or, elle s’est transformée en écriture DA’ATZ puis, à l’époque d’Ezra, à nouveau en achourite. Selon Rabbi Shimé’on Eléazar, c’est en achourite que la Torah a été donnée » (Talmud de Jérusalem, Meguila I, 9).

Abraham Aboulafia : « … et pourtant, nous savons que Dieu nous a choisis, nous, notre langue, et notre écriture, et qu’Il nous a enseigné des croyances et des traditions qu’Il a Lui-même choisies parmi d’autres qui se rencontrent en d’autres peuples – de la même façon que dans la nature certaines choses parmi d’autres ont été élevées à une dignité supérieure, ainsi qu’il ressort de la nature même du réel », Épître des Sept Voies, traduction Attias, Éclat, 1985.

Ce ne sera qu’au IXe siècle avant notre ère que commence à se développer une écriture nationale hébraïque propre qui sera tout d’abord cursive, c’est le paléo-hébreu.

L’hébreu carré, qui est ainsi désigné en raison de la forme des lettres qui ont une allure rectangulaire, est qualifié en hébreu d’achourite (assyrienne ou araméenne) probablement parce que le scribe Ezra, à son retour de l’Exil au Ve siècle av. J.-C., l’apporta avec lui de Babylone.

Cette écriture est une forme développée d’une branche qui dérive de l’écriture araméenne. Cette écriture était alors en utilisation à Babylone et les lettrés hébreux durent l’apprendre afin de communiquer avec les autorités locales. Cette écriture sera donc apportée par le peuple hébreu de retour de l’Exil de Babylone et, on peut supposer qu’afin que la Tora, écrite en paléo-hébreu, ne soit pas perdue – c’est à dire ne devienne illisible au peuple – le scribe Ezra (Esdras) autorisa sa translittération dans la nouvelle écriture carrée araméenne.

« Ezra aurait mérité de donner la Tora à Israël si Moïse ne l’avait pas précédé. Et bien que la Torah n’ait pas été donnée par lui, elle a été changée par lui. Car il est rapporté, « et le texte de la lettre était écrit en caractères araméens et en hébreu araméen” ». (Talmud de Babylone, Sanhédrin 21-22).

Le texte biblique sera définitivement fixé à la fin du IVe siècle av. J.-C. C’est à cette date que les Sopherim instaurèrent des règles concernant la forme, l’orthographe, la lecture… afin que les textes ne puissent être altérés. C’est à partir de cette date que l’hébreu carré prend sa propre voie en se détachant définitivement de l’araméen. C’est sans doute à cette époque également que la traduction des Septante a été effectuée à partir de l’original hébreu en caractères carrés. Depuis lors, l’écriture hébraïque est restée quasiment immuable.

« L’explication des lettres hébraïques est le mystère des mystères et celui qui le connaîtra d’une connaissance juste et parfaite connaîtra tout ce qui existe, du début à la fin. Nous apprenons ces lettres dès notre enfance, nous les prononçons constamment, sans nous donner la peine de savoir ce qu’elles sont et ce qu’indiquent leurs formes, leur nombre, leur nom et leur disposition. Nous nous imaginons qu’elles sont comme des signes qui font reconnaître les mots et permettent de former le discours. Mais comment serait-il possible que les fondements des discours n’aient pas de sens et que n’aient pas de sens les formes qui ont été tracées par le doigt de Dieu sur les Tables de la Loi ? » Juda ben Salomon ha-Cohen, 1245.

Plus sur le sujet :

Origine de l’alphabet hébreu, Spartakus FreeMann, janvier 2004 e.v., Nadir de Guantanamo.

En apprendre plus sur la Kabbale ? Visitez Kabbale en Ligne.