Le symbolisme du nom d’Isis.

Discours sur le symbolisme du nom d’Isis prononcé par le F∴ Jules Doinel à l’inauguration de la R∴L∴ Les Adeptes d’Isis-Montyon, à l’Or∴ d’Orléans.

TT∴ CC∴ FF∴,

Dieu se manifeste par le soleil, voilà le fond de la doctrine secrète de Misraïm. Un Dieu abstrait, tel que l’a conçu la pensée subtile des Platon, des Aristote, des Descartes, des Spinoza, des Hegel, n’a jamais été compris de l’Humanité ; elle cherchait un Dieu vivant, dont elle sentît la lumière et constatât la vigueur. Les Loges Egyptiennes, nos aïeules vénérables, adoraient l’énergie du monde, l’unité des forces physiques, sous l’emblème du père de la clarté, de l’astre étincelant qui règle le jour et dirige les saisons. L’Unité, le Monisme, comme on dit aujourd’hui, constituaient l’étoffe du dogme, et cette Unité, ce Monisme, se cachait sous la multiplicité des formes hiératiques. Phthah, Sokhar, Râ, Osiris offraient des aspects variés de la substance primordiale.

On multipliait ces formes, on pluralisait ces noms divins. La substance demeurait une et immuable. Les apparences sacrées étaient le vêtement de la pensée des sages. Comme nous, les initiés des hypogées ne reconnaissaient que l’Énergie, le mouvement unique, voilés sous les divins personnages du Panthéon mystique.

Prêtons l’oreille aux échos de l’ancienne initiation : « II traverse l’éternité, il est pour toujours », disent les maximes d’Anî. « Il est le Maître de l’Éternité sans bornes », répond le Todtenbuch, et il ajoute : « On ne le saisit point par les mains. » Le papyrus Harris nous révèle « qu’il est le prodige des formes sacrées que nul ne comprend ; que son étendue se dilate sans limites ». Et le Todtenbuch dit encore : « Ce qui est, est dans son sein. Ce qui n’est pas, vit dans son flanc. » Aussi le secret des mystères était-il imposé aux adeptes. On lui ordonnait de couvrir d’un voile tout ce qu’ils avaient vu dans les assemblées.

Mariette-Bey, l’illustre égyptologue, a déchiffré sous les hiéroglyphes du monument d’Abydos cette pensée remarquable : « La société des dieux se totalise en un seul cœur. » Le mot vérité, « Ma », l’idée que ce mot renferme, étaient représentés par un signe maçonnique : la règle, « Maat ». Et le nom d’« œuvres de vérité » était donné aux ouvrages parfaits des Compagnons Egyptiens.

Le soleil était donc la manifestation divine, le corps de Dieu. Dieu, dit le papyrus magique cité plus haut, Dieu se cache dans la prunelle de l’astre et rayonne par son œil lumineux. Et Dieu ainsi figuré se nommait Ammon-Râ. Le soleil exprimait le mouvement éternel par son aurore et par son couchant glorieux. Le drame solaire, c’était l’histoire de Dieu. Et à chacune des phases de ce drame, quand l’astre se levait à l’Orient, quand il flamboyait dans son Midi, ou quand il s’ensevelissait dans les pourpres de l’Occident, l’initiation faisait correspondre une appellation différente du Principe absolu.

Le soleil engendrait ses phases diurnes et nocturnes « en forniquant en lui-même », dit le Todtenbuch. Il s’appelait Apis, Mnévis, Phthah, Noum, Anouké, Sati, Thoth, Safek, Selk, Shou, et se balançait entre Nout et Seb, c’est-à-dire entre le ciel immense et la terre féconde. Les vertus productives de l’astre prenaient des noms de déesses : Sekhet, Efnout, Menhit, Bast, et surtout Isis.

Étudions le symbolisme de ce nom mystérieux dont l’attrait captiva les générations disparues qui le proclamaient comme le nom de la Reine du Ciel. Le Dieu-soleil, sous le nom de Râ, achève sa course éclatante ; il entre dans le crépuscule du soir, sous le nom de Toum ou d’Atoum. À peine a-t-il disparu dans son abyme occidental, que l’horizon est encore teint de ses couleurs violettes, que les adeptes s’écrient dans les Loges ou sous les portiques, à côté des sphinx de granit rosé : « Adoration à Toum qui se couche dans le pays de la vie. Salut à toi, père des dieux ! va rejoindre ta mère et cache-toi dans ses bras ! » Et cette déesse mère de Dieu, c’est le ciel de la nuit, c’est Hathor. Du sein de la nuit, des entrailles d’Hathor, s’élance le soleil levant, l’œil lumineux d’Horus. Il recommence sa course éternelle à travers l’étendue.

Chaque être s’écrie : C’est lui ! c’est le jour ! C’est lui ! c’est la vie ! C’est lui ! c’est l’amour !

Le soleil ressuscité, voilà Horus ! Tant qu’il est demeuré dans les bras de la nuit, il s’appelait Osiris, le soleil nocturne, fils de Seb, c’est-à-dire fils de la Terre enveloppée dans les ténèbres. Il éclairait la demeure des morts. Sa légende est illustre, et par plusieurs points rappelle la légende du Maître tyrien Hiram.

Osiris régnait sur les mondes. Set, son frère, obscur et jaloux, l’attira dans un festin, lui demanda le mot de la vie, et, sur son refus, le tua. Il divisa le corps en vingt-six parties qu’il dispersa dans toutes les directions cardinales. Isis, femme et sœur d’Osiris, s’élança à sa recherche. Échevelée et les seins meurtris, elle suivit les bords du Nil, demandant aux fleurs de lotus bleu ou était le corps du dieu trahi, Elle rassembla enfin les membres mutilés et les fit embaumer par Anubis, « le guide des chemins d’outre-tombe ».

Le dieu ressuscita comme Hiram ; mais il ressuscita sous la forme d’un radieux enfant, le bel Horus, à la fois époux et fils de la déesse. Horus immola Set, le meurtrier, et fit régner la justice dans les trois mondes.

Telle est la sainte légende maçonnique des Égyptiens. Osiris mort, c’est le soleil couchant ; c’est aussi l’homme décomposé par le trépas. Mais le soleil couchant se lève dans les lueurs frissonnantes de l’aube, et l’enfant succède au vieillard disparu. La mort est vaincue par l’immortalité, comme Set est vaincu par Horus. Isis est le principe féminin, le réservoir qui recueille la mort et fait germer la vie. Ainsi la terre absorbe la semence et rend l’épi doré qui nourrit la race humaine. Isis est symbolisée dans nos temples par le G∴, qui luit sur l’Orient.

Isis était la grande déesse d’Égypte ; son culte passa en Grèce, de Grèce en Italie ; d’Italie, les légions romaines le transportèrent dans notre Gaule, sur notre terre Carnute, dans les plaines d’Izy et d’Ezy (Beauce), à Iseure (Allier), et dans les localités nombreuses de la patrie celtique.

Aujourd’hui, son vocable vénéré décore notre Loge nouvelle, et le Grand Orient associe son éclat à l’éclat traditionnel de ce grand nom. Salut à leur double lumière ! Mais ce n’est pas, RR∴ FF∴, pour relever les autels de la divinité chassée par Jésus le Nazaréen que nous avons ouvert un Atelier sous les auspices d’un nom jadis plein de prestige. Nous n’adorons pas les symboles. Ils ne sont pour nous que le voile transparent des idées.

Isis figure la femme, l’être gracieux, puissant et doux, par qui l’espèce intelligente se continue dans ce monde.

Elle est la Veuve de la légende hiramique. Ceux à qui « l’acacia est connu » n’ignorent pas le sens et le secret de son influence souveraine.

Elle symbolise la Nature, la génératrice des choses, la grande mère universelle, la source de la vie, la matière et le mouvement. Et cette force immanente que notre langue secrète appelle le Grand Architecte de l’Univers, Apulée, l’hiérophante, la célébrait dans ses Métamorphoses. Enfin, elle représente pour nous, dans cette lutte incessante que nous soutenons centre toutes les erreurs et contre tous les préjugés, la recherche de la Vérité : Vérité dispersée dans le Cosmos et dans l’intelligence, comme les parties du corps immolé d’Osiris,

Vérité que la raison cherche le long des fleuves du Savoir, comme Isis cherchait les membres du dieu le long du Nil couvert de lotus.

Vérité dont nous recueillons les fragments épars comme la déesse recueillait ceux de son époux divin. Vérité enfin qui s’anime à la vie, sous les baisers passionnés de la Science, comme l’enfant Horus sous les baisers et les larmes de la déesse.

Voilà, RR∴ FF∴, notre religion maçonnique ! Cette Vérité, nous la demandons à l’expérience, à la réflexion, à l’étude, à la matière, à l’esprit ; nous scrutons les lois du monde physique, les lois du monde moral. Nous plongeons dans l’Océan de l’idée, non pas comme le plongeur de la ballade pour rapporter des profondeurs la coupe d’or du vieux roi de Thulé, mais pour rapporter, s’il est possible, le secret de la Philosophie.

Voilà notre Isis, voilà notre culte ; RR∴ FF∴, voilà le but de nos travaux. Que cette fête solennelle soit un jour de triomphe et d’espoir, un jour de fraternelle aspiration vers le progrès que consacrera l’avenir.

T∴ Ill∴ Délégué du Grand Orient, vous êtes le représentant de la Vraie Lumière ; nous vous saluons, et nous inaugurons nos travaux sous votre heureuse direction. T∴C∴V∴, vous siégez à cet Orient sous le G∴ symbolique ; nous vénérons votre personne et vos fonctions augustes.

Vous tous, mes FF∴, Apprentis, Compagnons et Maîtres, aimez les symboles de vos grades, étudiez leur sens profond, leur secret intime.

Hiram, VV∴MM∴, c’est la Liberté tuée par les tyrans, comme Osiris, c’est la Vérité tuée par les fanatiques. La Science a ressuscité Osiris, comme la Révolution a ressuscité Hiram. Le soleil de 1789 illumine notre Orient. Nous avons donné sa formule à la Révolution française : Liberté ! Égalité ! Fraternité ! ces trois sœurs républicaines sont sorties des Loges des Maçons.

Apprentis, Compagnons et Maîtres ! nous avons un but, la délivrance du monde profane de toutes les ignorances et de toutes les servitudes. Saluons donc, au sein de cet Atelier qui s’honore de porter son nom, la grande figure symbolique d’Isis. Son sein superbe est ouvert aux fortunés Enfants de la Veuve.

Vérité ! Liberté ! passion des âmes fières, amour des esprits virils ! Vous serez les présidentes de nos tenues ; et nous plaçons sous votre égide, au point géométrique où nous sommes réunis, à l’Or∴ du vieil Orléans, cette R∴ L∴ Les Adeptes d’Isis-Montyon, son rite, ses mystères et son temple : Vivat ! Vivat ! Semper Vivat !

Plus sur le sujet :

Discours sur le symbolisme du nom d’Isis, Jules Doinel.

Ce discours, prononcé en 1885, a été repris par la revue La Gnose, dans le numéro 5 (mars 1910).

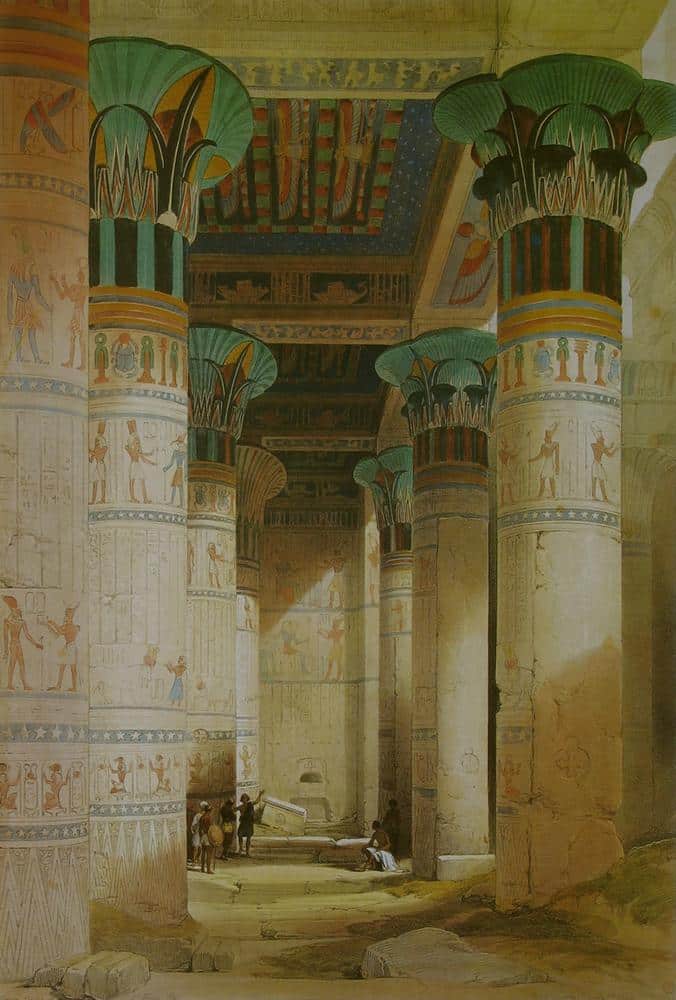

Image par Albert Dezetter de Pixabay