Bref Exposé de la Doctrine Gnostique par Sophia Esclarmonde.

Un texte de la Sophia S. J. Esclarmonde, paru en 1913, et qui vaut par certaines lumières qu’il projette sur la doctrine et le credo gnostique.

Notions Préliminaires

II importe tout d’abord de bien établir la valeur de ces deux termes : « La Gnose » « Les Gnostiques » qu’on emploie trop souvent fort indifféremment et qui ont pourtant chacun une signification toute spéciale.

La Gnose (gnosis), connaissance ou science primordiale, c’est l’intelligence des choses divines, c’est l’enseignement reçu aux premiers âges du monde alors que l’Humanité terrestre était encore toute imprégnée de la Lumière créatrice ; c’est ce que la tradition a pieusement transmis et jalousement défendu dans les livres sacrés des Indes et de la Chine, dans le mystère des initiations de l’antiquité, au fond des monastères du Thibet, de l’Égypte, de la Chaldée et de la Grèce (Eleusis)…

C’est « la Voix, la liberté, la Vie » dont l’enseignement ésotérique de tous les Christs a été le Verbe ; c’est Elle que les Sages ont cherchée et pressentie ; c’est sur Elle que tous les systèmes philosophiques ou religieux ont prétendu s’appuyer, dont ils ont en effet reflété çà et là quelques rayons de pure lumière, mais qu’ils ont tous plus ou moins déformée et obscurcie par ce qu’ils n’ont pu s’empêcher d’y mettre de leurs conceptions individuelles et de leurs propres contingences. Dépouillez tous ces systèmes de ces « relativités » et vous y découvrirez – comme l’amande précieuse au cœur du noyau fruste – la Vérité éternelle, la Gnose inaltérée, inaltérable, présidant à la marche évolutive de l’âme humaine. On peut dire de la Gnose qu’elle est la subconscience de l’homme qui l’accompagne à travers les âges sans jamais s’appuyer sur d’autres lois que la Raison, sans en appeler à d’autres témoignages qu’à ceux de l’auguste Tradition, et sans avoir besoin de s’entourer d’aucun prestige surnaturel pour affirmer son incontestable autorité.

La Gnose se réclamait déjà d’une haute antiquité au temps [1] parût le plus ancien livre du monde, le Yiking, dicté par Fohi, le Mage-Empereur, 57 siècles avant l’ère chrétienne.

Lao-Tseu en tira un corps de doctrine, et Confucius un système de morale ; le Boudha [sic] y puisa ses préceptes 600 ans avant Jésus-Christ, et notre Sauveur lui-même l’a transmise tout entière à ceux de ses disciples qu’il jugea aptes à la recevoir, notamment à Jean l’Évangéliste. Mahomet en a imprégné le Coran dans son enseignement ésotérique ; et depuis – pour ne parler que de noire Occident -, on la retrouve illuminant les ténèbres du Moyen-Age, jaillissant en rapides éclairs des disputes théologiques des grands réformateurs, comme des savants écrits d’obscurs religieux. Elle a eu ses apôtres et ses martyrs dans tous les cultes. Elle n’appartient à aucune Confession religieuse. Elle est la source de toutes les religions.

Ce n’est pas une religion, c’est la Religion de l’Humanité.

Autre chose est ce qu’on entend par le gnosticisme dont l’origine ne remonte qu’aux premiers siècles de notre ère.

« En ce temps-là, – comme dit le Patriarche Synésius dans son Manuel Préparatoire – en dehors du vieux judaïsme pharisaïque qui s’acharnait à vivre et qui nettement rejetait le Christ-Sauveur, au-dessus du Judéo-Christianisme qui, s’obstinant à vouloir « enfermer le vin nouveau dans les outres anciennes », rêvait avec Pierre on ne sait quel concordat étrange entre la Thora et l’Évangile, il y avait place pour une religion toute de Raison et d’amour qui brisât sans scrupule avec l’implacable Jéhovïsme et qui fût la réalisation loyale, intégrale, complète de la doctrine du Divin Maître ».

Cette doctrine que Jésus de Nazareth prêcha en Judée, en Galilée, en Samarie, et jusque sur les confins de Tyr et de Sidon, n’était pas nouvelle, – nous venons de le démontrer – puisque ses racines plongeaient dans les profondeurs du plus lointain passé ; mais la malice des hommes, le tumulte des événements, mille causes avaient obscurci – pour la mentalité des races blanches surtout – cette très auguste Tradition, et il était devenu nécessaire de la rénover, de la réveiller de son long sommeil, de lui infuser la vigueur et la vie en l’adaptant à la compréhension des peuples à peine sortis de l’enfance, comme à la caducité des civilisations décadentes.

Telle fut la Mission de Jésus, telle fut la partie ésotérique de son enseignement, celle qu’il donna à l’élite de ses disciples, celle qui, en un mot, constitue la partie transcendante de sa doctrine.

L’autre, la partie exotérique, s’adressait à la foule des petits et des humbles : préceptes de morale, appels à la fraternité, proclamation du règne de la Charité universelle… Tous ces préceptes se trouvent clairement reproduits dans les épîtres et les Évangiles qui sont parvenus jusqu’à nous presque sans altération.

Il n’en fut pas de même de l’enseignement ésotérique dont il ne nous est possible de reconstituer les grandes lignes qu’à travers le symbolisme de ce qui nous est resté des écrits des premiers « Gnostiques » : Jean, Simon, Valentin, Basilide, Carpocrate, etc., écrits dont l’interprétation diverse aggravée par la dissidence de leurs disciples, a donné naissance aux divers rameaux de l’arbre gnostique. (Voir l’Arbre Gnostique par Fabre des Essarts).

C’est donc à partir du 11ème siècle de notre ère que date l’existence réelle de l’hérésie gnostique se séparant résolument des chrétiens orthodoxes pour fonder un culte exotérique dissident, sur des données purement ésotériques.

Or, ce qui était inévitable dans ce domaine contingent qui est le leur, arriva bientôt : la division s’accentua tant sur la forme que sur le fond même de l’enseignement, sans néanmoins en perdre de vue les dogmes les plus élevés.

Ces dogmes se retrouvent dans tous les mouvements religieux qui suivirent en vue de secouer le joug de l’Église Romaine.

La doctrine secrète des Templiers, celle des Vaudois et des Cathares, les Albigeois et les Hussistes, Abeilard et les doux philosophes de Port-Royal, tous sont de fait, sinon de nom, des Gnostiques ; et, lorsqu’en 1889 Jules Doinel, notre vénéré rénovateur, cédant à l’appel d’En-Haut, reconstitua l’Église Gnostique sur les bases actuelles, il ne fit que renouer avec nos grands ancêtres la chaîne non brisée de convictions et d’espérances communes.

Que celui qui ignore tout du « Gnosticisme » se garde bien de s’enquérir sans un guide sûr, auprès des Pères de l’Église. Sciemment ou non, ceux-ci ont le plus souvent faussé la doctrine qu’ils combattaient, et volontiers fait passer pour des articles de cette doctrine ce qui n’est qu’emblème ou allégorie.

On devra apporter la même circonspection dans la lecture des écrits consacrés à ce sujet par les savants contemporains. Ces écrits se bornent trop souvent à reproduire sans examen (soyons courtois même pour ceux qui ne le sont pas) les fantaisies, les erreurs, ou les calomnies des Pères de l’Église.

Credo Gnostique

1. Je crois que tout procède d’un Principe Universel, ineffable, sans limite et sans forme, Un dans son essence, et triple dans ses manifestations: Père, Fils, Esprit.

2. Je crois que ce Principe est le suprême Propâtor, et que la Pensée, indissolublement unie a lui-même, a engendré la hiérarchie des Saints Éons qui sont ses attributs, par lesquels II se manifeste, et qui, émanés de Lui, lui sont consubstantiels.

3. Je crois que le Démiurge est le principe de la division et de l’égoïsme, qu’il a produit toutes les relativités, et qu’ainsi il est le créateur de toute forme et de toute existence individuelle; mais que le principe supérieur qui est en lui et par lequel il se rattache à l’esprit Universel, procède directement du Propâtor.

4. Je crois que l’Eon Christos, uni à l’Esprit-Saint, se manifeste à nous par les « Sauveurs », et que le Sauveur de notre âge terrestre est Jésus à qui ils ont inspiré l’Évangile Éternel.

5. Je crois que la mission de ces Sauveurs a pour but de préparer en nous l’avènement du Paraclet qui est le Saint-Esprit et qui se manifeste à nous comme la Vierge de Lumière.

6. Je crois que tous les êtres rentreront finalement dans le sein du Plérôme, où règnent l’Harmonie, la Justice et la Grâce dans tous les Éons

Aôm! — ».

Obs.: Ce Credo est le credo des premiers grades, le credo extérieur si l’on peut s’exprimer ainsi. Le credo intérieur, celui des hauts grades ne peut se commenter.

Commentaire du Credo (Art. 1-2)

Le Principe Universel

Pour donner une idée sensible de l’Être divin, sans courir le risque de le défigurer, il faudrait s’en tenir au graphique des Jaunes inventé par Fohi. Mais cela ne satisfait pas notre entendement occidental.

Voici ce que dit à ce sujet Mme Anna Kingsford dans son beau livre La voie parfaite, page 48: « Antérieurement à toute existence, la substance (le Principe) régnait seule, non différenciée. L’Être pur emplissait l’immensité. – Or, ce qui existe avant le commencement des choses est nécessairement la potentialité des choses et est forcément homogène, c’est-à-dire Un ».

Ce que madame Kingsford aurait pu ajouter, car ce point de départ, quelque difficile qu’il apparaisse, est le seul vrai, c’est que l’Etre-non-être (car cette dualité seule nous permet d’exprimer le grand arcane de l’Univers) est représenté par le zéro et non par le Un. Le Un est le zéro manifesté, DEJA manifesté. Notre entendement ne peut comprendre Un que par son rapport avec deux; donc poser Un, c’est admettre la série des nombres.

L’Univers est l’existence, c’est-à-dire Dieu manifesté ou mieux l’Etre, le Un.

Antérieurement à cet Univers, Dieu subsistait non-manifesté, représenté par le zéro.

[Voici la série: L’Être-non-Être; Zéro,

L’Être-manifesté: Un (c’est Dieu dans l’esprit humain)

La Volonté créatrice: Deux.

L’acte de la Création: Trois.

L’Univers des choses créées : Quatre.

Cette vérité de série est Taoïste, fohiste, moïsiaque, gnostique et rosicrucienne.]

Il n’y avait ni mouvement, ni obscurité, ni espace, ni matière, ni en général aucune des conditions particularisées de l’existence dans l’un quelconque de ses degrés ou états en multiplicité indéfinie. Il n’y avait que Dieu le non créé, le Soi subsistant qui était comme une lumière invisible.

En effet, Dieu (le Principe Universel selon Claude de Saint-Martin) c’est l’Être absolu qui demeure et qui n’est cependant soumis ni à l’espace, ni au temps puisqu’il les renferme ainsi que toutes les possibilités d’existence. C’est l’Être-non-Etre et puissance d’être, ce qui est le grand ternaire métaphysique; 1° Puissance d’être en tant que renfermant toutes les possibilités; 2° Non-être en tant que ne les réalisant pas; 3° Être en tant que les réalisant. Mais il n’est pas seulement cela; il est aussi le Ternaire dénommé: Volonté, Intelligence, Amour ou Père, Fils, Esprit; et voici comment, dans notre doctrine, nous entendons ces trois Ternaires qui en réalité n’en font qu’un étant considérés successivement sur trois plans selon les différents aspects de la divinité.

Le Non-être que nos enseignements déclarent (par insuffisance d’une expression plus juste) supérieur à l’Être est en fait le Zéro, l’Abîme insondable, le grand Ineffable.

L’Etre, l’Un, c’est, dit Matgioï (Voie Métaphysique), La Perfection.

On compte deux Perfections: la Perfection active et la Perfection passive. Kien et Kouen des mages d’Extrême-Orient.

La première, active, est génératrice et réservoir potentiel de toute activité; mais elle n’agit point. Elle est et demeure en soi, sans manifestation possible. Elle est donc inintelligible à l’homme en l’état présent du composé humain.

Lorsque cette Perfection s’est manifestée, elle a, sans cesser d’être elle-même, subi la modification qui la rend intelligible à l’esprit humain, et elle se dénomme alors la Perfection passive, (Kouen).

Ici, comme partout ailleurs, le grand Principe est l’Un, et c’est Lui, sous son aspect manifesté et reflété dans la conscience humaine, que le Sage propose à notre contemplation et à notre étude (Matgioï, Voie Métaphysique).

La Volonté d’être de cet Un se manifeste extérieurement par l’émanation, et, de même que la lumière blanche, rencontrant un prisme, détermine des faisceaux de couleurs diverses, l’émanation émise par l’Un dans le Kénôme ou Vide détermine des créations sensibles de valeurs différentes, ou plutôt d’aspects différents, car la valeur – peut-on dire intrinsèque ? – reste la même.

Le gnosticisme n’impose point à ses fidèles la croyance en un inacceptable tri-théisme. Il ne leur annonce pas non plus un Dieu en trois personnes distinctes, tri-unes, égales en puissance, et pourtant hiérarchisées par la procession.

Non! Il s’agit simplement, comme nous le disons plus haut, de trois aspects de la divinité, de trois hypostases, distincts sans doute, mais inséparables; de trois personnes si l’on veut, mais en attachant au mot personne son vrai sens étymologique, c’est-à-dire rôle, jonction, attribut.

Le Démiurge ou la Création (Art. 3-4)

Nous avons vu au chapitre précédent que le gnostique croit en un seul Dieu Éternel.

Ce Dieu étant la Perfection même, rien d’imparfait ne peut émaner de lui. D’où il suit logiquement que l’Univers, le Cosmos, le monde matériel et formel avec les humanités physiques, s’ils sont imparfaits (et dans la mesure où il les sont) ne peuvent pas être Son œuvre.

Nous enseignons que la Création, chose sublime mais limitée, amalgame prodigieux de lumière et de ténèbres, de bien et de mal, comme de tout ce qui est relatif, n’a pas eu pour créateur l’Etre Suprême, mais est le résultat des forces actives de la matière et des autres possibilités analogues, destiné à périr avec elles – quand elles seront devenues inutiles – ou à se transformer encore après la Réintégration finale.

« Le Démiurge » des vieux gnostiques n’est pas l’effort de ces forces créatrices, comme d’aucuns l’ont cru; c’est au contraire le symbole de la Limite qui doit disparaître en même temps qu’elle. Le démiurge se suicide par et dans la Réintégration.

On appelle aussi le Démiurge: Prince de ce monde, Limite ou grande Illusion; il n’est pas le courant des formes, car celui-ci est bénéfique : c’est la voie, en ce qu’elle a d’humain; mais il est la source des formes dans lesquelles les êtres s’écoulent et dont l’Humanité, avant sa naissance et aussi après sa mort terrestre – est une des formes, comme l’humanité terrestre est une des modifications de cette forme.

La Perfection est bien la génératrice de ce courant formel – c’est son aspect passif – et l’humanité qui en émane, sortie de l’Infini, doit y rentrer (sans cependant qu’elle en soit jamais sortie au sens propre du mot) comme y rentreront toutes les formes visibles et invisibles de l’Univers, toutes divines dans leur essence, et ne se distinguant de leur Principe que par la nature et la qualité qui, par succession des modifications, précisent la forme, c’est-à-dire la limite rendue sensible.

Entre Dieu et nous, il y a la Limite, et il n’y a pas autre chose que la Limite, puisque, si elle est supprimée, toute création disparaît, il ne demeure que l’Unité Universelle.

Dans la marche évolutive de l’Univers, – de tous les êtres – de l’homme collectif qui en est une forme et de l’humanité terrestre qui est une forme de l’Homme collectif. – c’est le libre arbitre de l’espèce qui, de cet homme collectif, fait des individus – dans cette marche évolutive, l’Univers tend à remonter le courant formel, à se dégager de la Limite, à libérer le « Rayon divin » qui l’a généré et qui y reste emprisonné à tous le degrés.

Le passage des êtres à travers les modifications de l’Univers est donc une ascension régulière continue, harmonique et bienfaisante, à laquelle La Perfection dont nous sommes, nous, d’infinitésimales parcelles et les émanations continues, ne pourrait pas faire que nous ne participions pas sans cesser elle-même d’être la Perfection.

Pour l’homme individuel terrestre, la loi des renaissances – admise par presque tous les systèmes religieux et philosophiques -, cette loi, si réelle et si logique avec toutes les conséquences heureuses qui en découlent pour nous tant au point de vue de notre fin, qu’au point de vue de notre personnalité, n’est que l’effort continu de la personnalité, dégagée de l’individu, dans le mouvement ascensionnel général et libérateur qui l’emporte. L’individu s’agite sur le plan formel : la personnalité, poussée par le mouvement de la Voie, gravit une spirale ascensionnelle, dont chaque point est déterminatif d’un plan d’existence individuelle pouvant se modifier indéfiniment.

Mais ce qu’il est important de bien préciser ici, c’est que la loi des « renaissances » n’a rien de commun avec la forme réincarnationniste que nous n’admettons point, en vertu de cette même Loi d’évolution et d’harmonie qui s’oppose au passage répété ou renouvelé de l’individu sur un même plan.

Un dernier mot sur le « Démiurge » : on peut dire que c’est encore l’effort involutif par lequel la matière s’oppose à l’effort ascensionnel du « Rayon céleste ».

Quelques mots sur les trois « Adams » sont ici nécessaires.

1° L’Adam-Kadmon, c’est-à-dire l’Humanité ou Homme Collectif, émané directement de la Pensée de Dieu, « fait à son image et à sa ressemblance », n’existant qu’à l’état abstrait, et qui ne se réalisera en mode positif que lorsque tous les êtres humains parcellaires seront enfin réunis dans un tout unique.

2° L’Adam-Planétaire ou astral représentant la somme des individus évolués sur une planète déterminée.

3° L’Adam-humain ou terrestre, lequel n’est autre que la première manifestation limitée, c’est-à-dire individualisée de l’Adam-Kadmon sur notre planète.

Car c’est une erreur profonde de croire que « la vie » telle que les humains l’entendent (ce mot pris dans un sens tout à fait général) se concentre toute entière sur notre globe terrestre.

Non seulement toutes les planètes de notre système solaire, mais celles de tous les autres systèmes visibles ou invisibles (et peut être même la sphère interne des étoiles et des soleils) possèdent des êtres analogues à nous par les côtés essentiels et divins, différents par les conditions de milieu, c’est-à-dire par l’enveloppe matérielle, par tout le reste des attributs, et même par la « vie », mais n’étant pas moins appelés comme nous à rentrer un jour dans la constitution définitive de l’Adam-Kadmon.

D’où il suit que ce qu’on appelle « Mort » n’existe pas ; la mort n’est que le passage d’une modification dans une autre, une renaissance, la libération de parties étrangères à notre « Soi », un pas de plus fait vers le but commun de toute existence.

Rédemption (Art. 5-6-7)

L’enseignement gnostique professe que c’est la Pensée de Dieu, l’Esprit-Saint, qui, à des époques déterminées, a suscité les Prophètes, les Précurseurs, les Médiateurs, les Rédempteurs, les Messies… dont l’humanité terrestre, de plus en plus enlisée dans la matière, avait besoin pour se relever et se maintenir en relation avec son Principe.

C’est ce que notre Maître, Claude de Saint-Martin, appelle les « agents » ou « grands instructeurs ».

– Jésus de Nazareth a été la dernière manifestation de cette Pensée divine dans notre monde occidental – comme plus tard Mahomet devait l’être pour l’Orient.

Pensée divine, Esprit-Saint, Vierge de lumière ! c’est d’Elle qu’il a reçu sa mission. C’est Elle qui a revêtu son verbe de chair dans le corps immaculé de la Vierge de Nazareth; c’est Elle qui a quitté cette enveloppe matérielle au jardin de Gethsémani quand, son œuvre terrestre achevée, Jésus-Christ s’est écrié : « Mon Père! mon Père ! pourquoi m’avez-vous abandonné ? ». – Car l’humanité seule du Sauveur a été crucifiée sur le Golgotha ; sa personne divine l’avait déjà quitté, et ce n’est plus que sous une forme illusoire, c’est-à-dire sans autre réalité que celle en rapport avec les besoins de la manifestation, qu’il continua à s’entretenir avec ses apôtres et quelques disciples pour leur donner son enseignement ésotérique.

Résumé

En dehors de ces grandes lignes que nous venons rapidement d’esquisser, l’Église Gnostique n’impose aucun dogme et ne se met non plus en contradiction avec aucun puisqu’elle ne se place pas au même point de vue que les religions exotériques avec lesquelles elle ne peut conséquemment pas entrer en lutte ni en concurrence.

Elle n’admet pas plus le péché originel que la damnation éternelle ou la résurrection de la chair; mais elle professe avec la doctrine Hindoue, que tous les êtres seront sauvés, c’est-à-dire réintégrés, au moment où l’Univers disparaîtra dans la « Nuit de Brahma »; car il est inadmissible qu’un seul de ces rayons divins répartis dans la création ne remonte pas vers son Principe.

— C’est dire que nous croyons à l’Éternité de l’Esprit qui est en nous, à sa conscience et omni-conscience ; au travers de ses modifications formelles et autres dont il bénéficie.

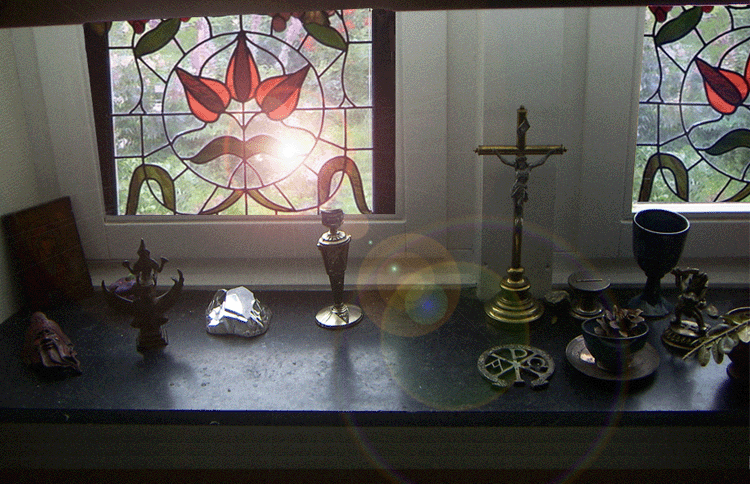

— L’Église Gnostique confère le triple baptême, le Sacrement de Purification — sans imposer la confession auriculaire, ni le jeûne, ni les macérations.

— Elle distribue la Sainte Eucharistie sous les deux espèces, en représentation du corps et du sang mystiques de N. S. Jésus-Christ.

L’Église gnostique admet, avec toute l’antiquité, les droits de la femme aux fonctions sacerdotales; elle n’impose pas le célibat à ses prêtres, tout en considérant la continence comme un état supérieur et le plus puissant moyen d’ascèse.

Sa morale est éminemment saine et pure.

Sa liturgie est comme sa morale ; les principaux éléments en sont les mêmes que ceux des Églises chrétiennes dont elle redit – tantôt en grec, tantôt en latin ou en français – les plus sublimes invocations, et dont elle reproduit les hauts symboles ou les rites théurgiques sacrés, aujourd’hui délaissés ou incompris par ceux-là mêmes qui en avaient été constitués les gardiens.

Elle a les mêmes glorieux mystères, dont elle a su, en se prosternant, soulever un coin de voile.

Elle s’adresse, non pas à une croyance aveugle, mais à la Foi éclairée par la Raison et pose en principe que tout peut s’expliquer naturellement à la lueur de ce flambeau.

Envers Dieu, elle n’impose que le désir de le connaître et un élan d’amour,

Envers nos frères – y compris ces « frères inférieurs » dans tous les règnes de la création – elle prêche la Charité qui, envisagée dans l’universalité, est identique à l’amour divin.

Plus sur le sujet :

Bref Exposé de la Doctrine Gnostique, Sophia Esclarmonde, S. I., Paris, 26 février 1913.

Plus sur la Gnose moderne ? Visitez le site de l’Eglise gnostique chaote.